我、プロとして

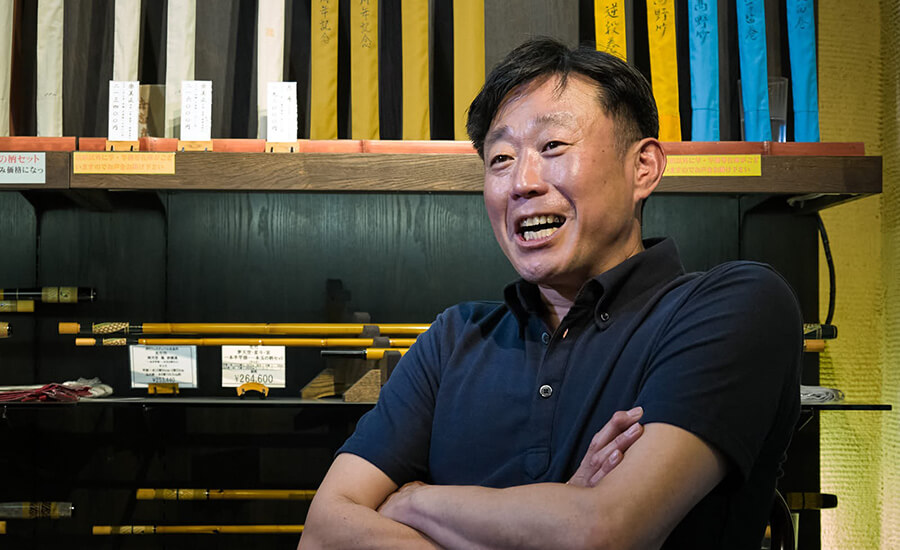

Vol.16 伊田寿光 氏【後編】

へら竿師(1999年通信教育部文理学部史学専攻卒)

売れる“色気のある”珠玉の竿を作りたい

同じ材料、同じ工程を経たとしても、1本と同じ竿はできあがらないというへら竿。だからこそ、いつかは最高の1本を作り上げたいと伊田寿光氏は話す。日本の伝統を守る一翼を担う伊田氏。バレーボールで培った忍耐力と体力を武器に、竹と向き合い、珠玉の一本を作るために今日も工房で黙々と作業をこなす。

スポーツを通じて得た体力と忍耐力で修行を乗り越えた

1日に平均で8時間は工房にひとりこもって制作を進めると言う、へら竿師の伊田寿光氏。幼少期から、黙々と何かものを作ったり作業をしたりするのは好きだった。

「プラモデルとかよく作っていましたよ。昔から手先は器用でしたね」

小学校のころは身体が弱く、入退院を繰り返すほどだった。運動はほとんどしていなかったが、身長はグングン伸びて、周りに比べると大きい部類に。

「それもあって、母からはバレーボールかバスケットボールをやったら、と進められました。ちょうど中学校から友人がバレーボールをやるっていうので、僕も始めたんです」

自分からやりたい、と選んだスポーツではなかったが、楽しかった。高校ではあと一歩でインターハイ出場を逃した。その悔しさを晴らしたい。その一心で、日本大学への進学を決意。

ポジションは、センター。指高(腕を上に伸ばしたときの高さ)が2m43cmもある。ちょうどネットの高さと同じだ。腕脚が長いだけではなく、手も大きく、指も長い。センターとしての才能は十分にあった。

「寮に入っての生活は、本当に楽しかったですね。毎日仲間と過ごして。先輩に怒られることもありましたけど(笑)。当時は上下関係も厳しい時代でしたし、練習は毎日あるしで肉体的にもきついこともありました。今振り返ると、このときの経験があったから、6年間の修行生活も耐えられたのかもしれませんね」

ボールを追いかけていた大きな手は今や職人の手として伝統工芸のへら竿を作り続ける

伊田氏は当時を振り返り、懐かしそうに笑って話す。

「中学から大学まではバレーボールに没頭しましたね。でも、卒業してから続けるつもりはありませんでした」

中学から大学まで、全力で取り組んだからこそ、スッキリと次の世界に進むことができたのだ。

1本たりとも同じ竿はできない

ひとつ一つ、丁寧な行程を経て作られるへら竿。その原材料となる紀州の高野山を産地とする高野竹(スズ竹)に真竹、矢竹を年に一度、伊田氏自身が採取しに行く。ただ、近年は竹も減ってきており、九州まで脚を伸ばすこともある。

「一度にだいたい300本程度をまとめて取りにいきます。多くても700本取れるかどうか。さらにその竹を数カ月間乾燥させて、さらに選別していくと、使える竹はさらに半分以下になります」

乾燥させ、選別した竹のなかから穂先、穂持ちなどの元になる竹をさらに選んでいく。それが終われば、火入れだ。繊維を引き締めて強度を高め、ため木でクセを直して真っすぐにしていく作業を繰り返す。竿の基板となる工程だからこそ、職人の色が出る部分だ。

それができれば中抜きという、竹の節を抜く工程に入る。

ヤスリも伊田氏のオリジナル。職人ひとり一人がそれぞれ専用の道具を持っている

「何十本もあるヤスリのなかから、竹の太さに合わせて選んでゆっくり削っていきます」

もちろん、まだまだ作業は続く。込み削りで竿の継ぎ目の部分をヤスリで細かく削っていく。ピッタリと継ぎ目を合わせるためにペーパーの番号も変え、繰り返し削り合わせていく。

漆塗りの作業も含め、ひとつ一つの工程に繊細さを求められる

主な工程に漆を塗る作業がある。1本1本、丁寧に繰り返し漆を塗り続ける。漆を塗ることで竹に水分が浸透することを防ぐ効果もある。

「漆っていうのはなかなか乾きません。乾燥していれば乾くわけではなく、ある程度の湿度がないと乾かないのが漆です。最初は触ったところだけじゃなく、内股とかお腹周りとか、皮膚の弱い部分からかぶれて大変な思いもしました」

この漆の塗り方や模様も、へら竿師の味を出す部分でもある。また、漆でコーティングする握りにもへら竿師の特徴が出る。

『寿仙』としての竿の特徴のひとつ。薄く引かれたラインが美しい

「この色の乗せたラインを握りに引くのが、私の竿の特徴です。この握りを見れば『寿仙』の竿だ、というのがすぐに分かるわけです。ほかのへら竿師も、それぞれ自分の握りの装飾がありますよ」

ほかにもいくつもの行程を繰り返し進め、ようやく1本のオリジナルのへら竿ができあがる。その姿は、まさに伝統工芸品と呼ぶにふさわしい輝きを放つ。

「今まで何千本も作ってきましたが、同じ竿はありません。竿を見れば、あのときに作ったものだ、とだいたい分かるくらいですから」

伝統を守るだけではなく、成長するための努力を惜しまない

職人として13年竿を作り続け、未だ最高のへら竿は作れていないという。

「行程はすべて完璧にやっているんです。でも、竿っていうのは道具です。へら鮒を釣ったときにどうなるかが大切。絶対に曲がらない真っすぐな竿ができた、と思っていても、1度釣り上げただけで曲がってしまうこともある。それはやってみないと分からないわけです」

同じ材料、同じ行程を経たとしても、1本たりとも同じものはできあがらない。常に最高の竿を追求し続ける。それこそが、へら竿師としてのやりがい、生きがいなのである。最高の竿に近いものを、伊田氏は“色気がある”と表現する。

「お客さんに言わせれば、ただピンっと真っすぐなだけじゃなくて、強いしなりとか調子とか、釣り上げたときの感触とか……。いろいろあるんですけど、やっぱりへら竿は細さに造形美があるんですよ。細くて軽くて、ピンっとした竿に色気は宿ると思います。色気のある竿は、やっぱり売れるんですよ。そういう最高の竿を作ってみたいですね」

強さと美しさも兼ね備えている竿に色気が宿る

今では職人の数も減り、材料の竹が取れる量も減ってきてしまった。伝統工芸というものは、常に存続の危機との戦いだ。紀州へら竿という伝統を守るため、今では和歌山県や橋本市の協力もあって、後継者育成や研究開発なども行われている。

素材も竹だけではなく、カーボンを取り入れる職人もいるという。頑なに守るだけではなく、時代に合わせ、柔軟に対応していくことで守れる伝統もある。

へら鮒という生き物を相手にするには、通り一辺倒では釣り上げられない。季節に、釣り場に合わせ、へら鮒に調子を合わせることで釣り上げることができる。調子を合わせるのは、まさにへら竿師の十八番ではないか。

努力を惜しまず『寿仙』の竿を作り続ける伊田氏

伊田氏も、ぜひ若い人にもへら竿師という世界にチャレンジしてほしいと話す。

「ひとりで黙々と作業をするのが好きな人は合っていると思いますよ。他人に縛られることなく、自分の好きなときに、自分の好きなように作業ができますから、楽しいですよ」

ほかの業界も同じだが、それで食べていけるかどうかはまた別の話。1本数十万円もする高級品だからこそ、それを購入するお客の目は確かであり、シビアだ。

「良い竿を作り続けて居たらリピーターになってくれますし、少しでも質が落ちたらあっという間に離れていってしまう。仕事はなんでもそうですけど、努力し続けないといけないわけです。へら竿師はそこがハッキリと分かる世界ですから、厳しいかもしれません。でも、自分が美しいと自信を持って出した竿をお客さんに『最高だったよ』と言われたときは、何ものにも代え難い喜びがあります。それも、へら竿師のやりがいでもあると思っています」

伝統を守りつつ、新しいチャレンジも、成長するための努力も惜しまない。最高の竿を作り上げるために、伊田氏は今も工房で竹と向き合い続ける。

<プロフィール>

伊田寿光(いだ・としみつ)

1974年12月28日生まれ。1999年、通信教育部文理学部史学専攻卒。埼玉県出身。

大学時代はバレー部で活躍し、卒業後は東京日産自動車販売株式会社に入社。2年半で優秀社員表彰を受賞し退社。

2002年3月に魚心観親方に弟子入りし、6年間の修行期間を経て2008年3月に『寿仙』の銘をもらい独立。伊田釣具店のへら竿師として活動を開始した。