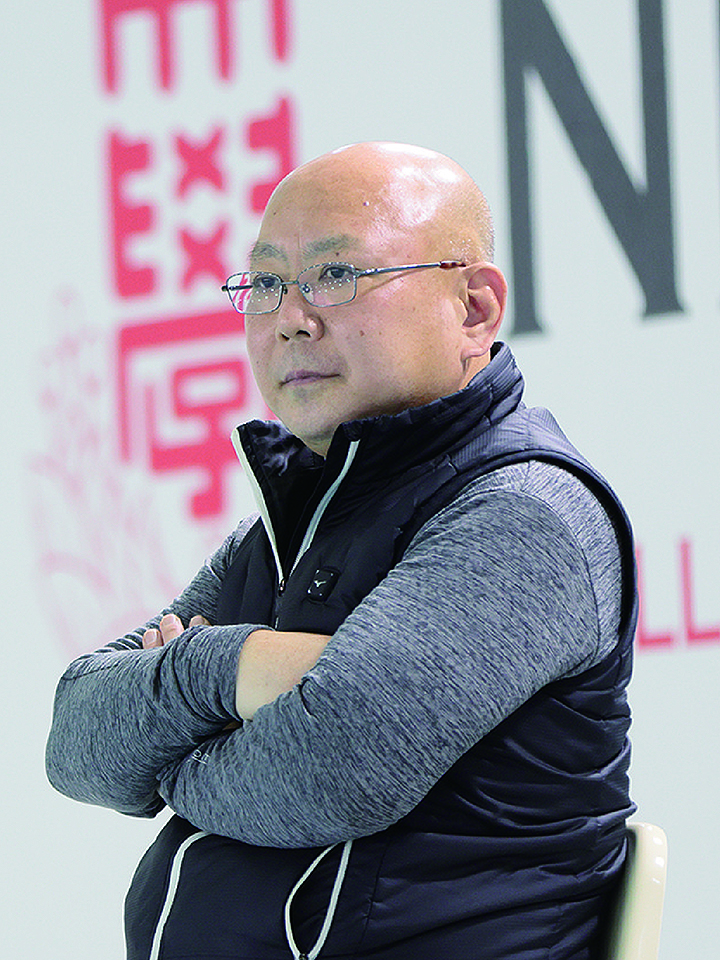

2000年シドニー五輪以来、五輪6大会ほか数多の国際大会において、コーチ・監督・本部役員として「競泳ニッポン」を牽引し、多数のメダル獲得に貢献してきた上野広治監督。

本学水泳部監督としても歴代最長の在任23年で、インカレ男子総合優勝5回、準優勝4回を誇り、計35名の選手をオリンピアンに育ててきた。

だが、指導者として常に心の根底にあるものは「泳心一路」の4文字。

水泳で勝つこともさることながら、人生における勝利者を育てることを目指している。

1996年のアトランタ五輪で、競泳日本代表チームはまさかのメダル獲得ゼロという惨敗に終わる。翌’97年、日本水泳連盟は日本競泳界の復活を期して代表コーチ陣の刷新を図るが、その中でチームをまとめるヘッドコーチとして白羽の矢が立ったのが、高校水泳界の名門・日大豊山高校を率いていた上野広治監督だった。

現在、日本水泳連盟副会長をはじめ要職を務める上野監督だが、指導者としての第一歩は高校時代に遡る。日大豊山高校1年生の時、不慮の事故により目を負傷し、競泳選手として活動することを断念せざるを得なかったが、「水泳から離れるつもりはありませんでした」と、マネージャーへ転身しチームを裏方として支えていくことにした。3年生になると練習を共にしている付属中の1年生部員の指導や、近隣の子供たちを集めて行う水泳教室のコーチを任されるようになり、次第に競泳指導の面白さを感じるようになった。いつしか「将来は指導者の道を歩んでいく」と心に決め、進学した日本大学文理学部でも水泳部のマネージャーを務めた。そこで3度のインカレ優勝を経験してチームが勝つことの喜びを知るとともに、授業においても「フジヤマのトビウオ」こと古橋廣之進教授の薫陶を受けるなど、大学4年間で指導者としての基礎を培った。しかし、母校の教員採用枠がなかったため、大学卒業後すぐに教員になることができず、高校と大学でのコーチとスイミングスクールのアルバイトを掛け持ちする日々を過ごす。ようやく日大豊山高校の非常勤講師として教壇に立ったのは卒業から3年後、専任教員となったのはさらに7年後のことだった。

だが、この10年間で身に付けた指導者としての技術と自信により、2016年までコーチ・監督として日大豊山高校を5度の全国優勝に導いた。そしてその育成手腕が高く評価され、2000年シドニー五輪へ向けた日本代表の立て直しを託されることになる。「アトランタ五輪では、社会体育、つまりスイミングクラブ中心の集団で、私のような学校体育の指導方法をチームづくりに採り入れようということで指名されたんです。その時に古橋会長から言われたのが、日大水泳部の部訓にしている『速く泳ぐだけなら魚には勝てない』という言葉。代表チームのトップ選手でも、自分だけ強くても協力できなければ競技が成り立たないわけですし、自分1人で強くなったと思うなって、いろいろな含みがある言葉なんです。私は五輪ごとにその言葉を自分なりにバージョンアップして選手たちに話をしてきました」

アトランタでの敗因を、選手とコーチが「個」で戦っていて、チームで戦うという意識がなかったことだと分析し、JAPANというチーム意識を形成するために、代表合宿などでは選手とコーチ・スタッフのコミュニケーションを円滑にし、メンタル面からも選手の状態を把握するように努めた。同時にコーチ同士のコミュニケーションも密にすること、大会ごとにスローガンを掲げてチームの目標を明確にすることなども実践。やがてそれらが実を結んでチームの一体感が生まれ、チーム全体で戦うという意識が根付いていった。その結果、シドニー五輪でメダル4つの獲得を果たした上野HCは、12年後のロンドン五輪まで代表チームのリーダーとしてメダルへの道を切り拓いていった。

日大水泳部の監督に就任したのは、シドニー五輪を翌年に控えた’99年のことだった。「高校での指導実績と、大学の水泳部員が日本代表入りしたことでやらないかと言われて。躊躇はしなかったけれど、高校と大学の両方というので大変でしたね」

就任当初、最も疑問に思ったのは「選手がやらされている」という状況だったと言う。「何事も指示待ち人間で、トレーニングもやらされているという意識がすごくありました。コーチが四六時中いなきゃいけないとかではなく、隠れた練習も含めて意欲的に自分で考えて行動するということが大切ですし、それは世の中に出た時にも活きてくることだと思います。柔道や剣道など“道”がついている競技のように、“水泳道”じゃないですがその道を究めて水泳が強くなる、速くなるっていうことを経験できたら、選手が社会に出ていった時にも活きてくることがあると思うんです」

歴代6人の監督の中で最も長い在任23年で、インカレ優勝は平成17年からの3連覇を含む5回を数える上野監督だが、「昭和の63年間で日大は31回優勝しているけれど、平成は30年間で5回しかない。だから令和は負けないって言ってたのに1回負けてしまいました(令和元年・3年に優勝)。2022年は創部95年目なので100周年を迎えるまで負けない、勝ち続けるチームを目指していきたい。そのためには新しい日大水泳部を作らなきゃいけない。チーム運営を学生と共にやっていき、定年までに最後の完成形を作っていきたい」と大きな目標を掲げる。

池江璃花子選手と談笑する上野監督

実際、昨年4月からチーム運営の改革を行い、「自分たちのチームという意識をちょっと持たせた運営に切り替えてスタートしました」。チームのルール作りにはじまり、トレーニングのメニューもコーチ任せではなく学生主体で考える。試合のレギュラーメンバー選びも選手に決めさせるようにした。「最初のうちは学生も動揺していましたが、昨年のインカレ優勝あたりからやっと私の目指すべき部の運営ができるようになりました。今は“自分たちのチーム”っていう意識が伝わってくるし、やらされてる感じがしないですね」

昨秋のインカレ後からは、また新たな改革をスタートした水泳部。「それが軌道に乗ってきて、強い選手はさらに強く、高校時代に実績がない選手も強くなってきました。モチベーションが高いチーム作りを目指していたので、やっと理想の形になってきたかなと思っています」

コロナ禍で大会がないため、毎月のように記録会を行うと、その中で自己ベストを出す率が上がっていき、選手たちからも意見がどんどん出てくるようになったという。「女子キャプテンになった池江選手からは、もっと頻繁に全員が集まり、定期的に練習会や記録会を開いてほしいという話もありました。いつも言うんですが、私の2つの目に部員の2つの目を合わせたら、それなりのものが見えてくると。昨年は『1+1=3』がテーマでしたが、インカレ後からは『1+1=無限大』をテーマにして取り組んでいます」

さらに、不満のないクラブ運営、令和の時代に即した指導方法を実践するには、指導者自身が変わる必要があると話す。「カリスマ性のある指導者は一時的には評価されますが長続きしない。学生との年齢差は開いていく一方ですし、学生の今の資質を見抜いて指導してあげるためには、自分が変わらない限り厳しいと思います。最近は私があんまり口を出さなくても、先輩から教わったり質問したりしている姿を見ますが、やっぱりそれが1番いい光景だと思いますね」と柔和な目を細めた上野監督。座右の銘は、古橋元会長の言葉「泳心一路」。「選手たちには日本の水泳、日大水泳部を背負っていくんだっていう強い思いで、世界の覇者たり王者たりを目指してほしい。そういう気持ちで社会に出ていった時、それぞれの場面でリーダーシップをとってほしいというのが1番思うところですね」と、水泳を通じた人間形成が上野監督の願いでもある。

Profile

上野 広治[うえの・こうじ]

1959年生まれ。東京都出身。

1982年文理学部卒。スポーツ科学部教授。日大豊山高校水泳部のコーチを経て、’97年に日本代表ヘッドコーチに就任。2000年のシドニー五輪から’12年のロンドン五輪までヘッドコーチ・監督として計28個のメダルを獲得。’16年リオ五輪、’21年の東京2020五輪は代表選手団本部役員として参加。日本水泳連盟副会長。