【研究最前線】

ブリーフセラピー汎用化のためのカウンセリング技法の質的研究

文理学部心理学科 岡田和久教授

人という生き物は、家庭における親子関係を起点に、その後、学校や職場などを介して多種多様な人間関係を構築していく。そしてその過程においては、人同士の間で発生するさまざまな感情という“化学反応”によって、悩みや挫折、あるいは鬱(うつ)などの負のエネルギーを自らに抱えてしまう人が少なくない。そんな人たちに救いの手を差し伸べるのが、臨床心理学という領域だ。なかでも岡田和久教授が研究テーマとするブリーフセラピーは、未来志向の“早期解決法”として期待されている。

教育と保健医療分野の現場で培った臨床心理士として活動した15年間の礎

昨今、心の健康問題は、複雑かつ多様化しており、それらへの対応が急務となっているという。それに応じて、心理学に求められる需要や関心もますます高まっているといっても過言ではない。ただ、一口に心理学といっても、その〝守備範囲〟は実に多岐にわたる。認知心理学、社会心理学、生理心理学、環境心理学、老年心理学、そして臨床心理学……。それらのなかで、岡田和久教授が専門とする分野は臨床心理学だが、実は、岡田教授は現場においてクライエントや患者に寄り添いたいという思いから、大学院修了後は、臨床心理士として教育委員会の教育相談室や総合病院の神経科に長く身を置いてきた。

臨床心理士とは、臨床心理学に基づく知識や技術を用いて、人間の〝こころ〟の問題にアプローチする〝心の専門家〟だ。ただ、大学院修了が必須の高度な資格でありながら、職場は非常勤のみ、あるいは複数職場の兼務など、どちらかといえば雇用の面では不安定。こうした危機感を背景に、関係学会は心理職の国家資格化を目指して各方面に働きかけ、平成27年に議員立法で公認心理師法が成立し、同29年に施行され、公認心理師という我が国初の国家資格が誕生した。そういう意味では、この分野における取り組みは、ようやく緒についた状況といえるかもしれない。ちなみに臨床心理士、公認心理師の活動領域は、保健医療分野、福祉分野、教育分野、司法・犯罪分野、産業・労働分野と多岐にわたる。

文理学部心理学科 岡田和久教授

「一般的にはカウンセラーといったほうがわかりやすいかもしれません。実際、保健医療分野の現場に長く携わった身として、困ったときにはカウンセラーに相談すればいいんだという環境がようやく整い、認知されてきたと実感しているところです。カウンセリングは一つの部屋で約50分、対面式で行う面接相談を基本としています。とはいえ、教育相談室においては、例えば不登校に陥っている小学生を対象とする場合などは、やはり保護者の面談とはまるで勝手が違うもの。なにしろ自分の心の内をうまく表現することができなかったりする年代ですからね。したがって、そこでは遊戯療法や箱庭療法といわれる心理療法を取り入れてサポートすること学び、総合病院では、電車に乗れない、鬱で落ち込んで会社に行けない、あるいは人間関係や慢性疾患に悩んでいるという人たちを対象に、医師と連携しながらそれを活用する術を学ぶことができました」

約15年間、現場でのさまざまな症例を間近にみてきたことが礎となり、現在の研究に生きていることはいうまでもない。そもそも岡田教授が心理学に関心を抱いたのは高校時代に遡さかのぼる。

「高校生の頃、ある悩みを抱えていたとき、本屋で見つけた一冊の本に、『身近にいる人に相談をしてみればいい』と書いてあった。そこで勇気を出してクラスメートに連絡をして、話を聞いてもらったのです。すると、話を聞いてもらうだけで、すごく気持ちが楽になった。すごく救われた気持ちになったのです。そこで、今度は自分自身が話を聞く側に立って、いろいろと悩んでいる人たちをサポートしていきたいと考えました」

従来のカウンセリング技法に一石。ブリーフセラピーの効果と斬新性

研究室で学生たちと談笑する岡田教授。学生たちにとっては、こうした何気ない会話においても、コミュニケーション能力やクライエントとの距離感を培うヒントが隠されている。

カウンセリングにもさまざまな技法がある。無意識下に抑圧されていた感情や記憶を意識化し、受け入れることで気づきや症状の軽減を目指すジークムント・フロイトが創始した「精神分析」、従来の行動や考えに焦点を当てクライエントと共に積極的に問題解決を目指す「認知行動療法」、来談者の話をよく傾聴し、共感的に理解することを大事にするカール・ロジャースが創始した「来談者中心療法(クライエント中心療法)」、もちろん、前述した遊戯療法や箱庭療法などもそうであり、フロイト以降もさまざまな理論が打ち立てられている。

臨床現場では、まさにそういった技法を駆使し、さまざまなアプローチを試みた。しかし、いずれの理論も十分に満足のいく結果を得られたとは感じられず、時にはカウンセリングが中断し消化不良に終わってしまう場合もあった。果たして、どのような技法が患者にとって最も有効なのか。そんな自問自答と試行錯誤を繰り返していたときに出合ったのがブリーフセラピーだった。

ブリーフセラピーとは、短期間で問題の解決をみる未来志向の効果的・効率的な心理療法だ。そもそもその原点となったのは、催眠療法家、精神科医、心理学者であるミルトン・エリクソン(アメリカ臨床催眠学会創始者)の変幻自在で天才的な治療法にあった。ところが、エリクソンは「技法を体系化すると、それにしばられてしまう。クライエントごとに異なるアプローチをすべきだ」という信念から、自らは理論構築には消極的だったという。しかし、エリクソンの影響を受けた後進たちが独自の治療技法を構築し、それらを総称しブリーフセラピーと呼ばれる一派を形成したのである。

従来の心理療法は、問題志向(過去志向)的、つまり問題は何か、なぜ問題が起こったのかについて、過去に遡ることによって解明しようとしていた。それに対してブリーフセラピーは、過去に遡って、その原因がわかったとしてもどうにもならないときに、カウンセラーが原因を探すコミュニケーションを続けるために、いつまでも問題が解決されない悪循環が持続されると考える。だからこそ、解決志向(未来志向)的に、クライエントが「どうなりたいのか」「どうなっているとよいのか」といった側面に焦点を当てたりして、カウンセラーが自身のコミュニケーションの取り方を変えて悪循環を断ち切るのだ。そのために、問題志向のプロブレム・トークよりも解決志向のソリューション・トークを活用する。

「心理療法は、短くても半年から1年、長い場合には2~3年、それ以上かけてやっと治るものであると捉えられています。ところが、ブリーフセラピーの場合は、共感的に傾聴しつつも過去を振り返り続ける悪循環にはまらない分、短期間で効果も高いということが実証されている。そこで、ふと思ったのは、例えば、風邪をひいたとき、われわれが病院に行くのはどういう理由からだろうという素朴な疑問でした。それは体の具合が悪いから本来の体調に戻してもらいたいから。その際には、患者も医師もなぜ頭痛がするのか、なぜ風邪をひいてしまったのか、というような原因を探り出そうとはしません。前向きに治療することに専念する。一方で、電車に乗ることができない、あるいは鬱だという人の場合、その原因を知りたがるけれど、確実に言えるのはどの人もそういった状況からいち早く脱却したいために来院しているということ。であれば、治るやり方に変えなければダメだ、と。そこで、クライエントのニーズにいち早く応えられるブリーフセラピーに関心をもつようになったというわけです。ブリーフセラピーは臨床心理学の一領域ですが、そこだけに留まらず、心理学の枠組みを超えて、もっと広い学問領域による『ものの見方』から対人援助を考えていけるものである、と。振り返ってみると、それが研究者を志すきっかけになったといえるでしょうか」

ところが、ブリーフセラピーは、従来のカウンセリングの基本的な技法とはまるで対照的で、その即効性にも懐疑的な目を向けられている側面もあるせいか、実は当時も今もあまり着目されていないという。

ブリーフセラピーが真に役立つための電話相談を介した探索的な質的研究

だが、岡田教授が総合病院に勤めていた30歳の頃、その技法を学び実際に活用したところ、過食症を患っていた20代前半の女性の症状がたった2回のカウンセリングで完治したのだ。その女性は、家に帰ると、毎晩3時間近く過食を止められないでいた。今日こそは止めようと思っても止められない。そこで、当時の岡田臨床心理士は、従来とは質問の仕方を変え、「過食を止められたら、その3時間をどう過ごすの?」と尋ねた。要は、帰宅後の長い時間の過ごし方の一つと考えれば、過食をするのはあなたにとってむしろ意味のあることではないか。だから急に治そうとしないほうがいいのではないか、と。

「専門的に言えば、これは治したい症状を治さないように提案する逆説的介入というブリーフセラピーの一技法です。ものすごく勇気のいる言葉でしたが、翌週、再び来院してきた彼女は、『先生、治りました』と言うではありませんか。『え?』と驚くと、『確かに、先生の言う通り、治してしまったら時間をもて余すことになってしまう。だったら、その時間をむしろジムで体を鍛えることにしようと考え、さっそく行動に移したら過食する必要がなくなってしまいました』と言う。カウンセラーの一言で人はこんなにも劇的に変わるものなのかと、実は私自身も受け入れるまでに時間がかかったものです」

現在、岡田教授は、ブリーフセラピーの進化系を産業領域においても生かしていきたいと、新たな取り組みにも邁進(まいしん)している。厚生労働省による調査では、労働者の60%以上が職業上強いストレスを感じていることが示されている。労働者の自殺問題、メンタルヘルスに関する労災問題など、企業や社員、さらにその家族にとって、メンタルヘルス問題はもはや避けては通れない重要課題だ。そこで導入されるようになったのが、EAP(Employee Assistance Program)= 従業員支援プログラムである。社員のメンタル面の不調は企業の生産性にとっても大きなマイナス。そこで、社員のストレスを減らしメンタルのコンディションを回復して最高のパフォーマンスが発揮できるようにする取り組みとして、今このEAPを採用する企業が増えているという。大企業であれば、社内に専門スタッフを常駐させる内部EAPが可能だが、基本は面談が中心となるため、利用する社員としても社内の人間に心の病やストレスを相談するのは気後れするもの。そこで、企業から業務委託を受けた民間のEAP会社のメンタルサービスを活用する外部EAPが増えている傾向にあるという。

電話相談におけるコーラーの満足度に対する臨床心理士の認識

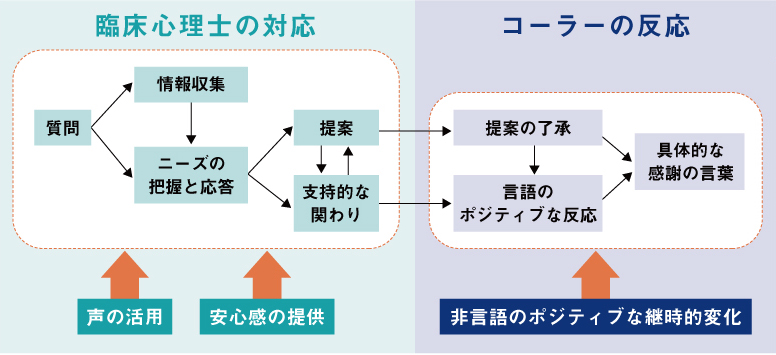

なかでも、近年、EAPサービスの一環として普及してきているのが電話相談だ。ただしその一方で、岡田教授が関わっている関東に所在するEAP関連会社などにおいては、条件設定もある。それは20分以内で完結し、かつ相談は一度きり。だからこそ、ブリーフセラピーの出番となるのだ。果たして、ブリーフセラピーは真に有効なのか。それを証明するために、岡田教授は現在、この電話相談の利用者(以下、コーラー)の満足感に対する研究に取り組んでいる。電話相談は通常の対面式の面談とは異なり、特にコーラーが匿名(とくめい)のため、満足感などについて、直接コーラーに調査研究を行うことは困難だ。そこで、その基礎的資料を得るため、臨床心理士は電話相談においてどのような対応を目指し、コーラーのどのような反応から電話相談に満足したと判断しているか、といった観点による探索的な質的研究を行っている。

コーラーが回答しやすくなるカウンセラーの質問技法の種類

「コーラーが発した直前の言葉を引用して返したり、内容を確認したりするような聞き方をする。あるいは接続詞や感嘆詞を多用し、声の抑揚や安心できる雰囲気を醸し出しつつ、質問によって素早くコーラーのニーズを把握したうえで、そのニーズに対応したアドバイスをしたりサポーティブに関わったりすることが、コーラーの満足感のために必要な臨床心理士の対応と考えられることが示唆されました。20分というのは、あっという間です。それこそ、なかにはずっとしゃべり続ける人もいる。今後はそういった人に対して、短い時間枠の中でどのようなコミュニケーションの取り方が効果的なのか、具体的に解明していきたいと思っています」

岡田和久(おかだ かずひさ)

1970年愛知県生まれ。本学文理学部心理学科卒、本学大学院文学研究科博士前期課程心理学専攻修了。

教育相談室、総合病院神経科、明治学院大学心理学部准教授を経て、2016年本学に教授として着任。臨床心理士、公認心理師