ご挨拶

日本大学病院の放射線科には放射線診断(画像診断)専門医3名と放射線治療専門医1名が在籍し、放射線技師、看護師、受付事務とともに、各診療科と連携して、画像検査(CT、MRI、PETなど)や放射線治療を担っています。

放射線診断専門医は適切な撮影方法の選択に関与し、臨床的に必要な検査報告書を作成して、皆さんの主治医に検査結果を速やかに届けます。予想外の緊急例については主治医に直接電話して、画像検査が最大限役に立つように診療しています。また、地域の先生方と検査装置の共同利用を進め、利便性の高い検査を提供しています。

放射線治療は手術や抗がん剤と並ぶ、癌治療の柱です。当院では脳腫瘍、喉頭がん、食道がん、肺がんの根治照射、乳がんの術後照射、骨転移への緩和照射などを行っています。治療回数を少なくする工夫を積極的に行っていますが、1か月程度かかる治療においても、当院の交通アクセスが良いおかげで、多くの患者さんが外来通院で放射線治療を受けています。

当院の放射線科医は臨床経験が豊富であり、学術面でも国際的に高く評価されています。日本大学病院の放射線科は、皆さんに役立つ放射線科です。

放射線科 科長 天野 康雄

概要

放射線科の診療内容は二つあり1)画像診断と2)放射線治療に大別されます。

画像診断

CT,MRI,核医学,PETなど,人の体の情報を画像化したものから病気の有無などの情報を判断することを画像診断と言います。放射線科医は専門的な知識を駆使して画像情報を読み解き,検査を依頼して頂いた主治医の先生へ画像診断報告書を作成する仕事を行っています。画像診断は患者様の病気の有無を判断するだけでなく,その病状の程度や進行度,治療効果判定など様々な視点に立って行われ,主治医の先生へ情報提供しています。

放射線治療

放射線治療はがん治療の柱の一つで,その対象は乳癌,前立腺癌,脳や骨への転移など多岐にわたります。その目的に応じて,根治的な照射,補助的な照射,緩和的な照射に分けられ,それぞれに合った日程や線量で行います。

特徴・特色

画像診断部門

業務内容

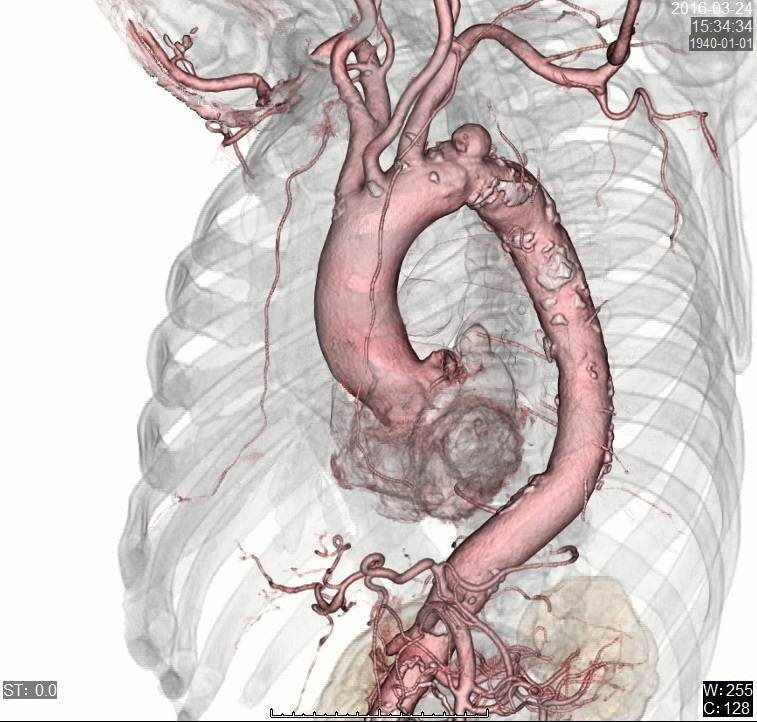

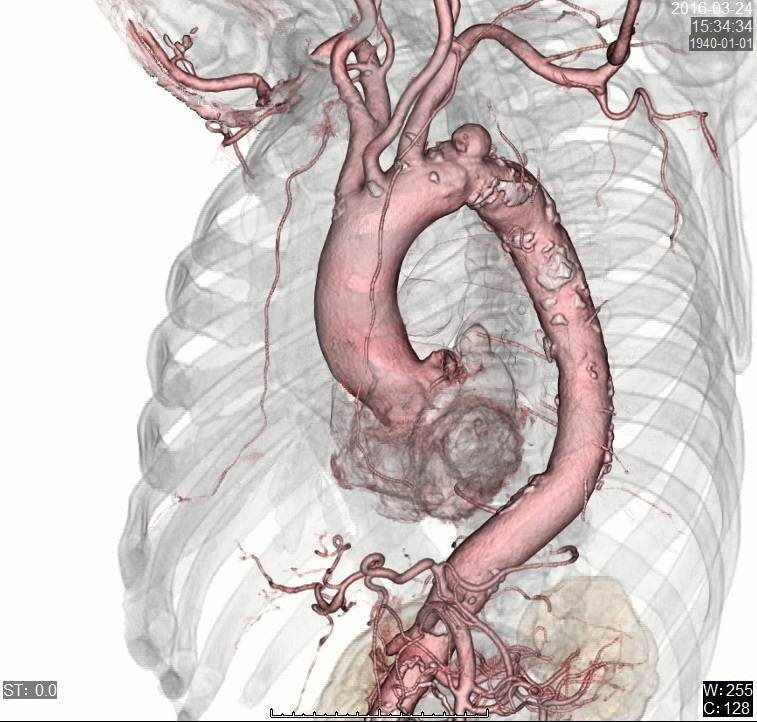

画像診断部門では,診療放射線技師や看護師と協力しながら様々な画像検査がその目的に応じて適正に行われることが最も大切な役割です。病気が明確に診断できるように疾患に応じた撮像プロトコールを作成し,それに基づいて検査が運用されています。病気の有無をスクリーニングするような検査,疑われた病変が良性か悪性かを判断する検査,悪性腫瘍が診断されている場合のステージ診断など,検査の目的は様々で,その目的に応じた検査を選択され,撮像/画像化しています。また,手術が施行される場合には病変が切除できるかなどを画像で判断たりし,術中の操作を想定した三次元画像などを追加しながら術前/術後の評価に役立てています。 画像検査が終了すると画像診断報告書が作成されます。当院では日本放射線学会が認定した常勤の専門医4名によって報告所を作成しています。報告書の大半は検査終了直後から作成し,できる限り早く主治医へ情報提供できるように努めています。救急症例で異常が発見された場合には主治医へ直接連絡し患者様の利益が損なわれないよう医療安全にも努めています。

また,大学病院の役割として若手への教育にも力を注いでいます。年間を通じて多くの研修医を受け入れ専門医の指導の下でCTやMRIの読影技術を学ぶことができます。

検査内容

CTは,X線を使って体の断層画像をコンピューターで再構成して体のなかを評価する検査法です。再構成された画像は一般的なX線検査よりも病変の位置やサイズ,その性質を正確に判断できます。頭部から足の先まであらゆる領域の撮像が行われ,救急疾患から炎症や腫瘍性病変の評価まで幅広い疾患に対応します。CT検査の方法は単純CTと造影CTの二つあり,単純CTはそのままの状態で撮像し,造影CTは造影剤を注射して撮像します。撮像している時間は短く,大半の検査では10分程度で終了します。

MRIは磁場を用いて体内の臓器を断層像として画像化する検査法です。磁場を用いるこの検査の特徴は病変と正常な部分のコントラストがよくつくことで,腫瘍や炎症,虚血や梗塞などの様々な疾患の精密検査として施行されます。脳,脊髄,頚部,乳腺,肝臓や腎臓などの腹部臓器,子宮卵巣,前立腺などの骨盤臓器,骨軟部などMRIの特徴は一つの臓器にターゲットを絞って行われます。また,特殊な撮像技術を用いることで造影剤を用いることなく血管の形態を画像化することができ,脳ドックなどに応用されています。CT検査と比較して被曝がないことが特長の一つで,検査時間はCTより少し長く一回の検査で数十分かかることが一般的です。

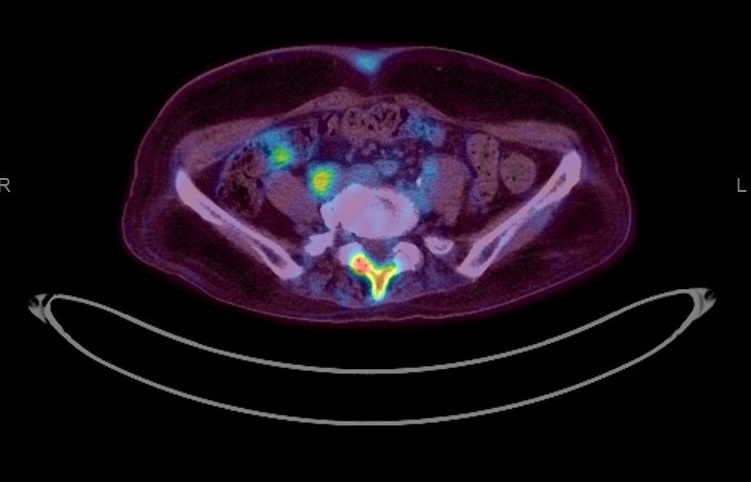

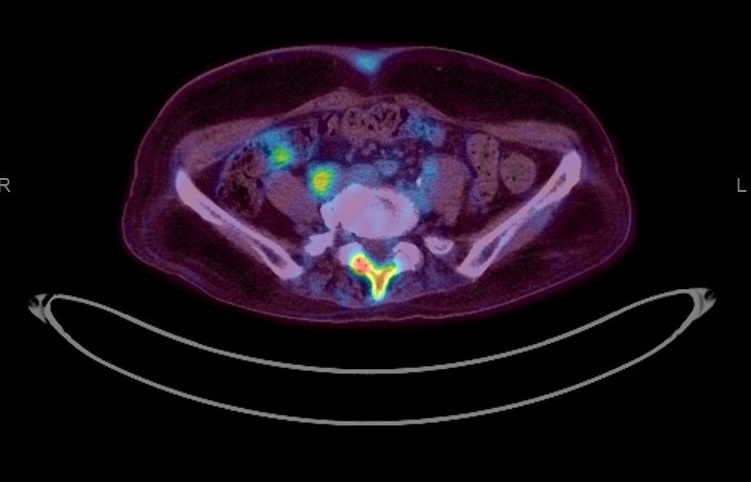

核医学検査は,特定の臓器や組織に集まりやすい放射線医薬品を体内に注入し,そこから放出される放射線を専用のカメラで写して画像化する検査です。臓器や病変の形態だけでなく,機能や代謝の状態を評価できることから臓器の機能診断や疾患の早期発見につながる検査法です。PET検査も核医学検査の代表的な検査の一つで,癌細胞や炎症を起こした細胞が多く取り込むブドウ糖の分布を画像化したものです。最近のPET検査はCTと組み合わせて施行されることが多く,癌の有無だけに限らずその正確な位置や広がり,周囲への浸潤などの判断が可能になります。放射線医薬品を注射した後にベッドに寝て撮像するだけなのでで,苦痛がなく全身の癌や炎症の有無をチェックできる利点から癌の検診にも応用されています。

放射線治療部門

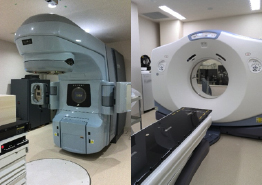

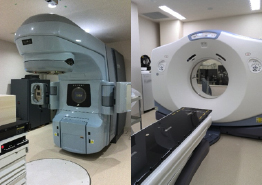

当院では治療計画用CT(Optima 580w)と高エネルギー放射線治療装置(Clinac iX: Varian社製)を使用し,高精度の放射線治療を提供しております。

安心して受けられる治療

放射線治療はいわゆる「切らないがん治療」として機能温存,形態温存の面で優れた治療で,侵襲性も少ないことから,体力的に手術などの治療が難しい方や外来通院を希望される患者様に有効な治療法です。

また,再発・転移した状況でも,放射線を用いた局所治療が予後の改善の糸口となることも多く,終末期においても侵襲の少ない放射線治療でQOLの改善が期待できます。患者,家族とのコミュニケーションを大切に,各診療科と連携して最善の放射線治療を提供致します。

安心して通院しやすい環境

放射線治療は1回の治療は短時間ですが,毎日の治療が1-2ヶ月続くことが多く,仕事や家庭生活をしながらの放射線治療は大変です。当院は,JRおよびメトロの複数の駅から近い都心の大学病院であり,通院放射線治療がうけやすい環境です。地域医療連携室を通じてご予約ください。受診時に,病歴,治療歴,診断画像,手術記録,病理診断などが記載された紹介状を頂けると,診療がスムーズに進みます。