採血室

- 臨床検査受付および採血室は3階にあり,外来患者様の採血はここで行います。

- 患者様ご自身が自宅で採取した喀痰,便,蓄尿なども採血室で受け取ります。

早朝尿はラベルをお渡しします,採尿室の窓口に一緒に提出ください。

採血室へのご案内

-

3階検査受付

-

エスカレーターまたはエレベーターにて3階までお越しください。

エスカレーターを降りたら,右に曲がってください。検査受付,採血室があります。

-

検査受付で検査受付票(白色)を発行します。

臨床検査受付窓口と自動受付機

臨床検査受付窓口と自動受付機

-

3階採血室

-

記載されている受付番号が表示されるまで,採血室内でお待ちください。順番になりましたら,ご案内します。

採血室受付時間

- 月~金曜日

- 午前8時〜午後4時

- 土曜日

- 午前8時〜午後1時

時間外および祝日,休日は受付しておりません。

年末,年始は病院からお知らせがありますのでご注意ください。

採血前の注意

- 採血前の食事や飲み物については主治医(担当医)にご相談ください。

- 採血時に前腕を出し易い服装でご来院ください。

- 当日の診察前採血の方は,診察予約時間の1時間~1時間半前までに受付してください。

(診察時に担当医が当日の検査結果の閲覧が可能となります)

- 検査内容により採血の順番が前後する場合があります。

受付から採血までのご案内

- 採血,採尿及び生理機能検査の受付は自動受付機で行います。

(尿,喀痰の細胞診検査がある場合などは受付担当者にお申し出ください。)

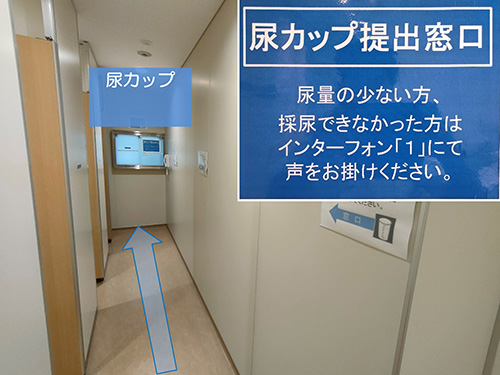

- 受付を行うと採血および生理機能検査の2種類の番号が印字された検査受付票が出力されます。(尿検査がある方はラベルが貼られたカップが用意されます。)

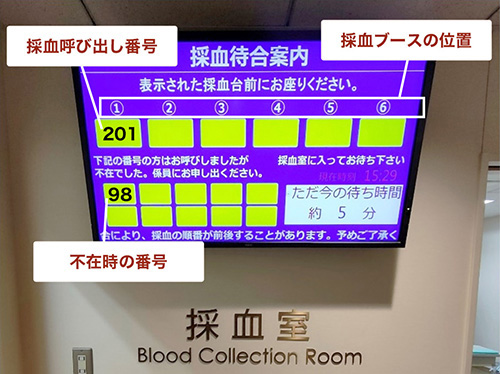

- 採血は中待合室でお待ちください。順番に採血ブースに受付番号が表示されます。(不在だった患者様の番号は待案内モニター下部に表示されておりますので,採血担当者にお申し出ください。)

- ご自分の採血受付番号が表示されたら,採血ブースへお座りください。

- 採血時には本人確認のため,ご自身のお名前をフルネームで名乗っていただきます。

- 検査の種類や内容により,採血管の本数が異なります。また,約5~20mL程度の血液量を採血させていただきます。

- 国家資格を有する臨床検査技師が採血しますのでご安心ください。

採血時の痛み

- 採血は注射針を刺す侵襲行為なので,多少の痛みは避けられません。

- 通常の場合,採血後の痛みは少しずつ緩和し長時間は持続しません。

- 採血中の指先の痺れや激痛は,直ちに採血担当者に伝えてください。

採血後の注意

- 採血部位は5分間ほど揉まないで,強く押さえてください。

- 特にワーファリン,バイアスピリンなどの抗血栓薬を服用している方は,完全に止血が確認できるまで圧迫し続けてください。

止血直後は採血した側の腕で重い荷物を持たないでください。

生理機能検査

生理機能検査は,直接患者様の身体に接して健康状態の情報を得る検査です。各検査の大半は専門知識と技術を取得した認定臨床検査技師が様々な医療機器を用いて行います。

スタッフ一同,最新の知識と技術の向上や認定資格の取得に努めるとともに,患者様が安全かつ安心して検査を受けていただけるように心掛けて検査を行っています。

超音波検査

超音波とは人間の耳には聞こえない高い周波数の音をいいます。超音波検査は,体にゼリーをつけて超音波を当て,様々な臓器の形や動き,血液の流れをリアルタイムで観察します。超音波検査は被爆の心配がなく,痛みのない検査です。日本超音波医学会の認定を受けた超音波検査士が中心となって検査を行います。

心エコー検査・経食道心エコー検査は3階,腹部超音波検査・体表超音波検査は4階,血管超音波検査は3階と4階で行っています。検査室がご不明な場合は3階検査受付にてご確認ください。

検査当日は着脱しやすい服装でお越しください。

- 心エコー検査

- 検査時間目安:30分

ベッドに寝た状態でゼリーを付けたプローブと呼ばれる検査器具を胸に押し当てて,心臓や一部の血管を観察します。心肥大,心臓弁膜症,心筋梗塞,先天性心疾患の診断や心機能評価をします。食事の制限はありません。

- 経食道心エコー検査

- 検査時間目安:40分

胃カメラのように口から食道に直径1cm程の管を入れて,食道から心臓を観察する検査です。通常の心臓超音波検査では観察困難な部分や心臓の奥にできた血栓などを観察するのに有用な検査です。希望があった場合は静脈麻酔を行います。

- 腹部超音波検査

- 検査時間目安:30分

主に肝臓,胆嚢,膵臓,脾臓,腎臓,腹部大動脈等の各臓器を観察します。造影超音波検査を併せることで腫瘤の細かい血流変化を描出し癌の診断に有用です。当院の腹部超音波検査室は,日本超音波医学会の指導医が常勤しておりラジオ波熱凝固療法等の穿刺治療や肝組織生検も行っています。検査当日は朝食を召し上がらずにご来院ください。

- 血管超音波検査

- 検査時間目安:30分

腎血管,頸部血管,四肢血管を観察することで,血管狭窄の有無,動脈硬化・深部静脈血栓症・閉塞性動脈硬化症・透析シャント血流などを評価します。

- 体表超音波検査

- 検査時間目安:30分

甲状腺や唾液腺,頸部リンパ節を観察して,バセドウ病や良性腫瘤,悪性腫瘍,悪性リンパ腫などの評価をします。喉の周りにプローブをあてて観察しますので息苦しいと感じる場合は検査担当者にお申し出ください。

検査室へのご案内(3階,4階)

3階フロアマップ(心エコー検査,経食道心エコー検査,血管超音波検査)

3階フロアマップ(心エコー検査,経食道心エコー検査,血管超音波検査)

4階フロアマップ(腹部超音波検査,体表超音波検査,血管超音波検査)

4階フロアマップ(腹部超音波検査,体表超音波検査,血管超音波検査)

心電図検査

心臓は収縮と拡張を繰り返し全身に血液を送るポンプの働きをしています。心臓が拍動するときに微量な電気が心臓の筋肉から発生し,この電気信号を身体の表面から記録したものが心電図です。心電図検査は最も基本的な心臓検査で不整脈,心筋梗塞,狭心症,心肥大などの評価に用いられます。日本不整脈心電学会の認定を受けた認定心電図技師が中心となって検査を行っています。

心電図検査

- 心電図検査

- 検査時間目安:5分

胸,両手首・足首に全部で10個の電極をつけてベッドに仰向けになり,心臓の電気的活動を記録して不整脈の有無などを調べます。検査に痛みはなく数分で終わります。

長時間心電図検査

- ホルター心電図検査

- 検査時間目安:15分(心電計装着)

携帯用の小型心電計を用いて24時間にわたり心電図を記録します。日常生活における不整脈や狭心症の診断に有用です。検査中一日の行動記録を記入していただきます。シャワーは可能ですが心電計に強い衝撃は与えないよう注意してください。

- 長時間ホルター心電図検査

- 検査時間目安:15分(心電計装着)

24時間では捉えにくい心電図変化を7日間にわたり連続記録します。ホルター心電図同様にシャワーは可能ですが心電計に強い衝撃は与えないよう注意してください。

特殊心電図検査

- 心室遅延電位検査

- 検査時間目安:60分

微弱な心臓の電気信号を調べることで致死性不整脈による心臓突然死のリスクを評価する検査です。ベッドに仰向けになり安静状態で記録しますので検査中は動かないようお願いします。

検査室へのご案内(3階)

運動負荷検査

安静時には無症状でも運動中や運動後に胸の痛みや息苦しさを訴える方がいます。運動負荷検査では,運動をすることで心臓に負荷をかけて運動前~後の変化を記録し,安静時では見つかりにくい心電図変化を記録します。狭心症の診断や不整脈の鑑別,運動耐容能測定に有用です。各年齢で目標心拍数(どの位の量の運動をするか)が決まっており,専門の医師や臨床検査技師が状態を観察しながら安全に心臓に負荷をかけて検査を行います。

検査当日は着脱しやすい服装でお越しください。体調のすぐれない方は検査前にお知らせください。検査中に自覚症状が出た場合は検査担当者にお申し出ください。

トレッドミル運動負荷試験

トレッドミル運動負荷試験

- CPX(心肺運動負荷試験)

- 検査時間目安:45分

心電図・血圧・呼気ガスを測定しながら自転車(エルゴメーター)を漕ぎ,心臓・肺・運動に使われる筋肉の状態を総合的に判断する検査です。心臓に病気がある方でも安心して行える運動と心肺に負担がかかるため控えた方がよい運動が把握できます。

- マスター負荷心電図検査

- 検査時間目安:20分

安静時の心電図を記録した後,階段昇降を行い心臓に負荷をかけます。運動終了直後~数分間の心電図変化を記録します。

- トレッドミル運動負荷試験

- 検査時間目安:30〜50分

動くベルトの上を歩き,ベルトの速さや傾斜を変えて負荷をかけることで安静時ではわからない心電図変化や血圧変化を記録します。

検査室へのご案内(3階)

血管機能検査

様々な医療機器を用いて動脈硬化の程度,血管の狭窄,血管内皮機能などを評価します。

日本超音波医学会の認定を受けた超音波検査士や血管疾患の診療に対して専門知識と技術をもつ血管診療技師(CVT)が中心となって検査を行います。

四肢に血圧測定用のカフを巻きつけますので半袖や着脱しやすい服装でお越しください。

- ABI(足関節上腕血圧比)/ PWV(脈波伝播速度)

- 検査時間目安:15分

ベッドに仰向けになり両腕と両脚の4ヵ所の血圧を測定し,動脈硬化の程度や下肢血管狭窄の有無を調べます。

- SPP(皮膚灌流圧検査)

- 検査時間目安:60分

ベッドに仰向けになり,主に下肢や足指先にセンサーと血圧計を巻いて加圧・減圧し,下肢や足指先の微小血管の血流を測定します。

検査室へのご案内(3階)

呼吸機能検査

鼻をクリップで塞ぎ,マウスピースを口にくわえて,技師の声掛けに合わせて大きな呼吸をしたり,勢いよく吐きだすことで呼吸機能を評価します。換気機能障害の有無や重症度の診断,全身麻酔手術の為の手術前検査に有用です。努力次第で結果が大きく変わるため正確な結果を出すためにご協力をお願いします。検査直前の飲食や検査当日の喫煙は一部の検査に影響しますのでお控えください。

呼吸機能検査

呼吸機能検査

- 肺活量・努力性肺活量

- 検査時間目安:15分

最大限の呼吸をして,どれくらいの量の息を吸えるか,勢い良く息を吐いた時の速さ,一秒間に吐きだす息の量などを測定します。

- 機能的残気量

- 検査時間目安:15分

息を最後まで吐きだしても肺の中に残っている空気の量(残気量)や,肺の中に最大限吸い込める空気の量(全肺気量)を測定します。

- 肺拡散能

- 検査時間目安:15分

吸い込んだ空気の中から身体の中にどれだけ効率よく酸素が取り込まれるかを調べる検査です。検査には血液に結合しやすい一酸化炭素を微量使いますが,体に害はありません。

- クロージングボリューム

- 検査時間目安:15分

息をゆっくりと最後まで吐ききることで,通常の検査では検出しにくい肺の奥の細い気道の状態を調べます。末梢気道病変や,肺の中の不均等なガス分布の発見に有用です。

検査室へのご案内(3階)

耳鼻科検査

「耳が聞こえづらい」,「耳鳴りがする」,「めまいがする」といった症状をお持ちの方の,耳の聞こえや,めまい・平衡機能に関する検査を行っています。

めまいを誘発する検査を行う場合,検査前のお食事は控えてください。

聴力検査

- 標準純音聴力検査

- 検査時間目安:20分

気導・骨導の2種類のヘッドフォンを装着して低周波~高周波の音を聞き,どのくらい小さな音を聞きとれるか調べます。

- ティンパノメトリー検査

- 検査時間目安:10分

耳栓とヘッドフォンを装着し,耳の中の圧を変化させて鼓膜の動きやすさを調べます。加圧による違和感はありますが鼓膜損傷はありません。

- 耳小骨筋反射検査

- 検査時間目安:20分

耳栓とヘッドフォンを装着し,大きな音を聞いて耳小骨の収縮を記録します。顔面神経麻痺の部位診断に有用です。

- 耳音響放射検査(OAE)

- 検査時間目安:20分

耳栓をつけて音を聞き,外有毛細胞(聴こえに関する感覚細胞)の機能を調べます。

- 聴性脳幹反応検査(ABR)

- 検査時間目安:120分

音を聞いたときの脳幹からの反応を記録し,障害部位の判定や他覚的に難聴の程度を調べます。乳幼児や機能性難聴の方に有用な検査です。

めまいの検査

- 重心動揺検査

- 検査時間目安:10分

直立姿勢の時に現れる身体の揺れを記録・解析して身体の平衡機能を調べます。

- 眼球運動検査

- 検査時間目安:60分

めまいが起きたときに意識せず眼が上下左右に動いている状態(眼振)を記録する検査です。ゴーグルを装着して上下左右の注視や,動く指標を追視して眼振の有無を調べます。

- 温度眼振検査

- 検査時間目安:30分

耳の中に冷たい空気を入れて眼振を誘発させる検査です。眼振の有無や持続時間を記録して左右どちらの耳に障害があるかを調べます。

検査室へのご案内(2階)

筋電図検査

筋電図検査は,筋肉の活動により発生した微小な電気信号を皮膚の上から記録することで運動障害や神経系障害を評価します。検査内容により痛みを伴う場合があります。

筋電図検査

筋電図検査

- 神経伝導速度検査

- 検査時間目安:40分

運動神経や感覚神経を体表からの電気刺激により興奮させ,その反応を筋肉や神経上から記録して末梢神経の機能を評価します。筋力低下,筋萎縮,感覚障害の原因を調べます。

- 針筋電図検査

- 検査時間目安:60分

筋肉に細い針を刺して,筋肉内の電気活動を記録する検査です。筋肉の障害か神経の障害か,病態が進行性であるかなどを診断する検査です。医師が施行します。

検査室へのご案内(3階)

脳波検査

脳は神経活動によって常に微小な電気信号を出しています。脳波検査は頭皮上につけた電極で電気信号を記録して,大脳の活動状態を調べる検査です。てんかんの診断や治療効果判定,意識障害や頭部外傷などによる脳の機能評価,脳死判定などに用いられます。

脳波検査

脳波検査

- 脳波検査

- 検査時間目安:90分

頭部に20個ほどの電極を装着し,安静・閉眼状態で1時間程脳波を記録します。乳幼児や検査内容により眠くなる薬を使う場合もあります。また睡眠・過呼吸・光刺激などの様々な条件で記録を取ることもあります。検査時間が延長する場合もありますので検査前にトイレを済ませてください。

聴性脳幹反応検査(ABR)

音刺激(クリック音)を用いて聴神経から脳幹の反応を調べます。脳幹の機能評価や脳死判定に有用な検査です。検査時間が1時間以上かかる場合もありますので検査前にトイレを済ませてください。

- 聴性脳幹反応検査

- 検査時間目安:60分

頭部と耳朶に電極を装着し,ベッド上安静にて音を繰り返し聞き,脳幹反応の記録を取ります。

検査室へのご案内(3階)