ご挨拶

リハビリテーション科科長および診療責任者の永井多賀子です。リハビリテーション医学とは、障害の実態とその人の生き方全体のかかわりあいを科学的に捉え合理的な解決を行う分野です。超高齢化社会を迎えている本邦ではリハビリテーションの必要性はますます増加しています。リハビリテーション科専門医の管理のもと、急性期からの質の高い安全なリハビリテーションの提供は、医療の質を向上させる切り札と考えています。日本大学病院リハビリテーション科では各診療科からの入院リハビリテーション依頼に対応し、診断・目標設定・早期リハビリテーションの実践とともに、診療横断的な連携により早期回復を目指します。

日本大学病院リハビリテーション科が目指すもの

私は、リハビリテーション科専門医であると同時に整形外科専門医であることが強みであると考えています。リハビリテーション医学・整形外科学の両方の視点から全人的に診療にあたり、患者様の心に残る医療を提供するように努めていきたいと考えています。また、リハビリテーション医学の新たなイノベーションを目指し、知の研鑽に努めていきたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション科 科長 永井 多賀子

概要

リハビリテーション科は、疾患や治療により低下した機能について、リハビリテーション科専門医が障害の診断を行い、適切な訓練や治療を行う診療科です。

当院では、整形外科・リハビリテーション科専門医1名、理学療法士(PT)9名、作業療法士(OT)1名、看護師1名が常勤し、主に入院リハビリテーションを中心に行っています。当科の特徴として、急性期における多岐にわたる疾患や、救命救急センターに入院された重症患者対し、医学的管理のもと積極的に介入し早期離床・回復を目指しています。また、心臓リハビリテーション指導士の資格を持つ循環器科医師・心臓血管外科医師・理学療法士による心臓リハビリテーションにも力を入れています。多職種で連携し、疾病・障害の予防のための教育的活動、予防的治療なども積極的に行い、スタッフ一丸となって患者さんにとって信頼の高い、頼れるリハビリテーションを進めたいと思っております。

特徴・特色

日本大学病院リハビリテーション科は以下の4つの分野を得意としています。

- 整形外科領域における、診断・治療・リハビリテーション

- リハビリテーション領域における、薬剤・栄養管理

- 医科歯科連携による摂食嚥下アプローチ

- 個別・集団心臓リハビリテーション

また、当院リハビリテーション科の特徴として、横断的診療体制によるリハビリテーション診療をおこなっています。

疾患別(内科・脳外科・整形外科)カンファレンスのほか、心リハカンファレンス、緩和ケアカンファレンス、NSTカンファレンス、救命科カンファレンス、肥満症カンファレンスに参加し、各診療科と連携し適切な転帰・機能改善に向けた早期リハビリテーションを実践しています。

診療のご案内

- 入院中のリハビリテーションをご希望される方は主治医に御相談ください。

- 外来でリハビリテーション科専門医の診察をご希望される方は、主治医の紹介状を持って予約センターで予約を取っていただきお越しください。ただし、外来での継続的な通院訓練が必要な方につきましては、お近くの医療機関をご紹介しております。

疾患別リハビリテーション

当院リハビリテーション科は厚生労働省の定める運動器リハビリテーション(Ⅰ)・心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)・脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)・呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)廃用症候群リハビリテーション(Ⅱ)の承認を受けております。

脳血管障害急性期、整形外科疾患急性期、呼吸器疾患、循環器疾患、消化器・内分泌疾患、外科周術期など、各種疾患で当院ご入院中の方にリハビリテー ション医療を提供し、各診療科との連携体制のもと早期回復を目指しています。

専門外来のご案内

毎週水曜日午前は、リハビリテーション科/整形外科専門医による専門外来を行っております。

-

ロコモ・フレイル外来

-

肥満症運動療法プログラム

-

骨盤底筋リハビリテーション

-

四肢痙縮に対するボトックス注射

-

関節腔内注射・腱鞘内注射・トリガーポイント注射

運動器のあらゆる問題に対し、「手術をしないで治療したい」、「しびれや痛みがよくならない」など、お困りの問題に対し、診断から精査、治療、リハビリテーション指導までトータルマネージメントを行います。ロコモ・フレイル外来、肥満症運動プログラムでは各診療科と連携し、機能障害や病態に応じた自己運動記録表を作成し、セルフモニタリング法による個別運動指導・管理を行っています。

1.ロコモ・フレイル外来

ロコモティブシンドロームとは加齢により運動機能が低下した状態のことです。またフレイルはそのままにしておくと要介護、寝たきりにつながることもあります。そのため、早期からの予防や適切な管理が非常に大切になります。

(診療内容)

急に歩くのが遅くなった。転びやすくなった、足や腰の痛みのために行動範囲が狭くなったなどの症状に対してロコモアドバイスドクターの資格を有する医師が診察、症状に応じて原因精査・治療を行います。また、症状に応じてリハビリテーション指導(ロコモーショントレーニング=ロコトレ)を行います。

2.肥満症運動療法プログラム

肥満症専門外来と連携し,肥満症に合併している様々な運動機能障害を考慮した個別の運動療法プログラムの作成と目標設定を行います。認知行動療法の一つであるセルフモニタリング法を導入し,外来診療で管理を行っています。また,運動機能に応じて負荷の高い運動と小休憩を繰り返すトレーニング法(HIIT:High Intensity Interval Training(高強度インターバルトレーニング))を提案しています。

運動記録表

3.骨盤底筋リハビリテーション外来

骨盤底筋は加齢や妊娠出産、肥満などが原因で弱ってきます。骨盤底筋が弱くなると、尿漏れや膀胱炎などの症状を起こしやすくなります。当院では機能的骨盤底筋エクササイズPfilAtes認定インストラクター国際資格を有する医師が骨盤底筋トレーニングを指導しております。

専門外来予約方法

- 予約センターでリハビリテーション科専門外来(水曜午前)に予約を入れてください。

- 診察の上、必要な検査を行い治療方針について相談いたします。

- 必要に応じて整形外科・リハビリテーション科専門医がリハビリテーション指導を行います。

検査

電気生理学的検査

当院リハビリテーション科では、当院の他診療科やかかりつけ医の先生方からの紹介で筋電図検査を実施しています。手足が動かしにくい、しびれるなどの末梢神経障害の診断に針筋電図と神経伝導速度の検査を行います。針筋電図は障害部位の鑑別や筋収縮の有無の評価、神経伝導速度は病態の局在や重症度の評価に実施されます。神経伝導速度検査をご希望の方は、紹介状を持参の上予約センターで[水曜日:リハビリテーション科専門診]の予約をしてお越しください。(予約センター電話番号 03-5577-3448)

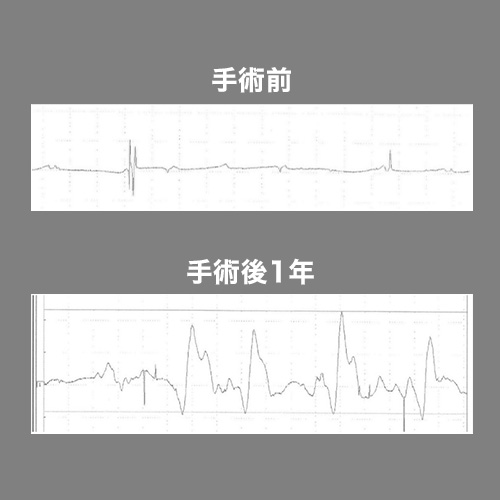

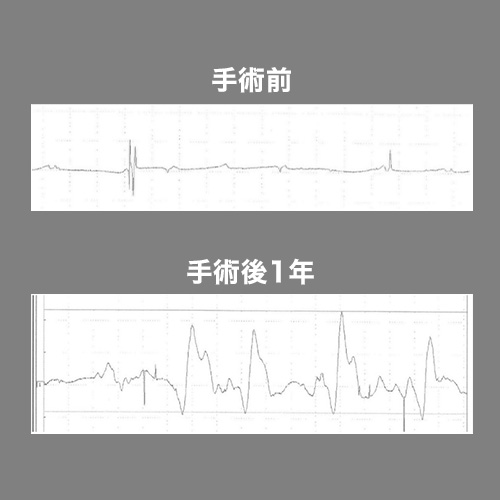

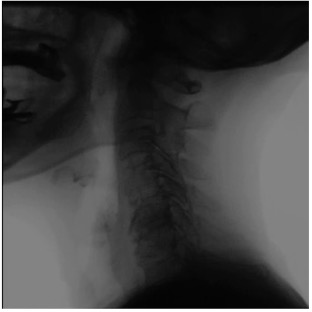

Keegan型頚椎症 手術例

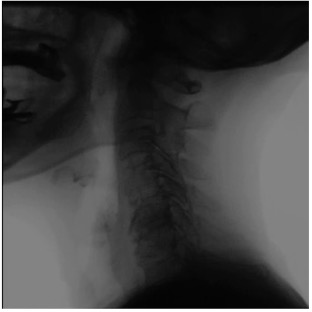

嚥下造影検査(swallowing videofluorography: VF)

嚥下造影検査とは、飲み込みの状態を評価するための検査です。食事中にむせる、咳が出る、食事に時間がかかるなど、摂食・嚥下障害の疑われる患者さんに行い、飲み込み方に問題が無いかどうかを調べます。またこの検査により、安全に飲み込むことができる体位や、患者さんに適した食物の状態を検討します。

造影剤のバリウムを少量含んだ水分や食事をレントゲン透視下で食べてもらい、レントゲン透視像で嚥下運動や摂食一回量の決定や、誤嚥を予防する姿勢を決定します。放射線科、栄養科など多職種で連携して行います。

VF施行時の透視画像

心臓リハビリテーション

概要

心臓や血管の病気になった時に思い浮かぶことは、私はどのくらい運動をしていいのか?はたして旅行はできるのか?仕事は続けられるのか?運動をしていて急に心臓発作が起こってしまわないだろうか?などなど、疑問や不安は枚挙にいとまがありません。

心臓リハビリテーションとは、心臓や血管の病気の患者さんに運動の指導を行うとともに、スムーズな社会復帰や疾患の再発・悪化を予防するため、運動療法のほか、食事療法や禁煙を含む生活習慣の改善などを行うものです。そのため、患者さん一人一人の状況に応じて、運動を含めた生活習慣の見直しと改善を図り、病気に対する正しい知識を身につけていただくことができます。結果として、様々な生活上の疑問にお答えすることにつながります。キーワードは、運動・指導・カウンセリングです。

対象となる病気は多岐にわたり、多くの心臓・血管疾患が含まれます。現在保険適応となっている病気は、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患、心不全、心臓疾患の手術後、大動脈疾患、末梢動脈疾患などです。また、ペースメーカーや植込み型除細動器を植え込まれた方も、明らかな効果が認められています(ご自身が対象になるかは、主治医にご確認ください)。

一昔前まで運動は心臓病に良くないと思われていましたが、今では適切な運動は心臓病治療の一部として強く推奨されています。とかく、運動を継続するのは、億劫になりがちですが、我々スタッフが全力でサポートしますので、一緒に運動療法を始めてみませんか。

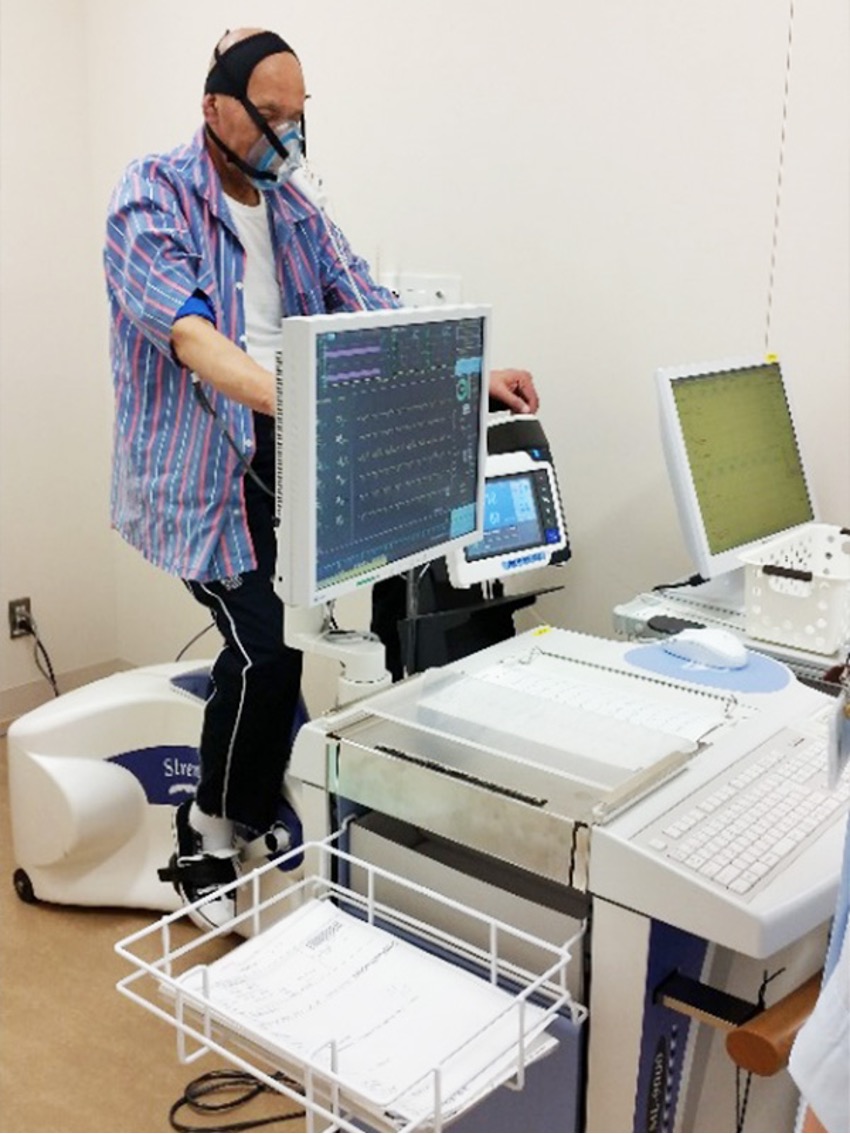

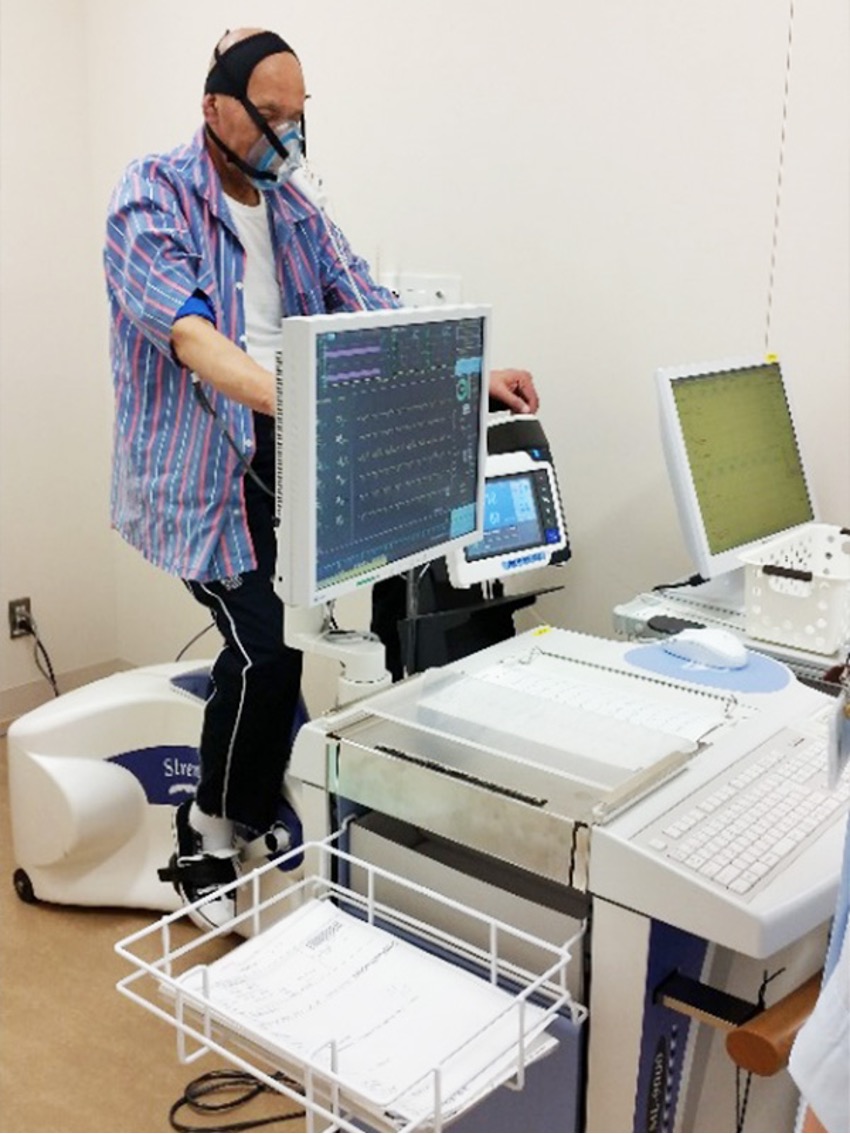

心臓リハビリテーションの実際

-

医師、看護師、理学療法士を中心とした専門職種のスタッフが、当院3階にあるリハビリテーション室において、1回約1時間をかけて運動機器を用いた有酸素運動や筋力トレーニング、体調管理、医療面接などを行います。実施頻度は、概ね週1回位ですが、ライフスタイルに合わせて、増やしたり、減らしたりすることが可能です。

-

完全予約制になりますので、看護師・理学療法士が事前に予約をおとりします。

-

外来通院の方のリハビリテーション実施時間は、毎週月曜日~金曜日の①10時30分~11時30分 ②14時~15時のいずれかになります。偶数週の土曜日も午前のみ実施しております。

-

入院中は、検査の予定等を考慮して、こちらで時間を指定させていただきます。

-

原則150日間まで医療保険が適用されます。1回当たりの費用は医療費3割負担の方で約2000円、1割負担の方で約700円です。

-

定期的に心肺運動負荷検査や運動能力評価を別途実施し、現在どのくらいの運動能力があるのか、普段行う運動はどのくらいが適切なのかなどを適宜評価・説明していきます。

期待される効果

心臓大血管リハビリテーションに参加することにより、運動能力が改善し、狭心症や心不全の症状が軽くなり、精神的に自信がつき、生活が快適になることがわかっています。また、コレステロール、糖尿病、肥満、高血圧、動脈硬化にも良い影響が期待でき、突然死や心筋梗塞再発による死亡および心不全による再入院の危険性が減少するといった効果、すなわち健康寿命が延長することがわかっています。

心臓リハビリテーションを受けるには

他院に通院されている方で、心臓リハビリテーションへの参加を希望される方は、かかりつけ医師からの紹介状が必要になります。その上で、日本大学病院循環器内科を受診してください。

(電話での予約も可能です:予約センター電話番号 03-5577-3448)

当院の心臓リハビリテーションの紹介(医療関係者向け)

新病院への移転を機に、多職種協同で心臓リハビリテーションを行っています(施設基準Ⅰ、スペース40m2)。入院中の患者様のみならず、交通アクセスのよい東京千代田区の立地を生かし、多数の外来患者様の通院リハビリテーションを行っています(入院患者の外来移行率は50%を超えています)。

スタッフは、医師(3名)、看護師(リハビリ室+CCU・循環器病棟看護師)、理学療法士、臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士、臨床工学技士が、共通の目的を持って心臓リハビリテーションを実践しています。更なるニーズに対応すべく、今後もスタッフの増員を行っていきます。患者さんをご紹介いただく際は、日本大学病院循環器内科へご紹介いただければと存じます。

カンファレンス:多職種チームであるが故の情報共有が重要なため、毎週金曜日15時30分より、症例検討、ミニレクチャー、問題点のディスカッションをテーマに多職種カンファレンスを実施しています。