ご挨拶

アイセンター長,眼科診療責任者の中静裕之です。

当院では旧病院の駿河台日本大学病院から『網膜硝子体疾患』を専門として診療しています。その中でも黄斑部疾患は我々の得意とする分野です。黄斑部とはカメラのフィルムに相当する網膜の中心部であり、視力に最も重要な目の組織です。この黄斑部に生じる疾患としては、近年増加している加齢黄斑変性やストレスが原因とされている中心性漿液性網脈絡膜症、生活習慣病が関連する糖尿病黄斑浮腫や網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫、手術加療が有用な黄斑上膜や黄斑円孔などの疾患があります。 加齢黄斑変性の治療には抗VEGF硝子体内注射や光線力学療法があり、また黄斑上膜や黄斑円孔などには硝子体手術が有効です。これらの治療を当院では数多く行っており、実績を重ねることで治療データに基づき、安定した治療成績を得ることができています。

また、注射処置や手術においては、独自の感染対策を取り入れ、合併症を軽減できています。

当科では網膜硝子体専門外来のほか、涙道外来、神経外来、角膜外来などの専門外来も設置しています。

「病院は病者のためにある」という当院の理念の基、『患者さんの見える』のために安全で結果のでる医療を提供し、「患者さんを日常へ戻す治療」を実践していきたいと考えています。

眼科 科長 中静 裕之

概要

日本大学病院アイセンターは、眼科領域の中でも網膜・硝子体疾患いわゆる眼底疾患の診断と治療に力を入れています。外来担当医は、全員が網膜・硝子体疾患の専門知識を持っていますので、 毎日が網膜・硝子体疾患の専門外来日となっています。眼底疾患の診断のための検査機器が多数あり、その検査を担当する視機能訓練士も多数在籍しております。初診の患者様は、診察後は、必要に応じてその疾患を専門に治療する専門外来を予約にて受診して頂きます。眼底疾患の治療としては、網膜・硝子体手術を主とする外科的治療とレーザー治療や眼内注射を主とする内科的治療がありますが、いずれも国内トップクラスの症例数となっています。また、網膜疾患のみならず白内障、涙道・視神経疾患、角膜疾患につきましても専門外来にて診断、治療を行っております。

特徴・特色

眼科外来のご紹介

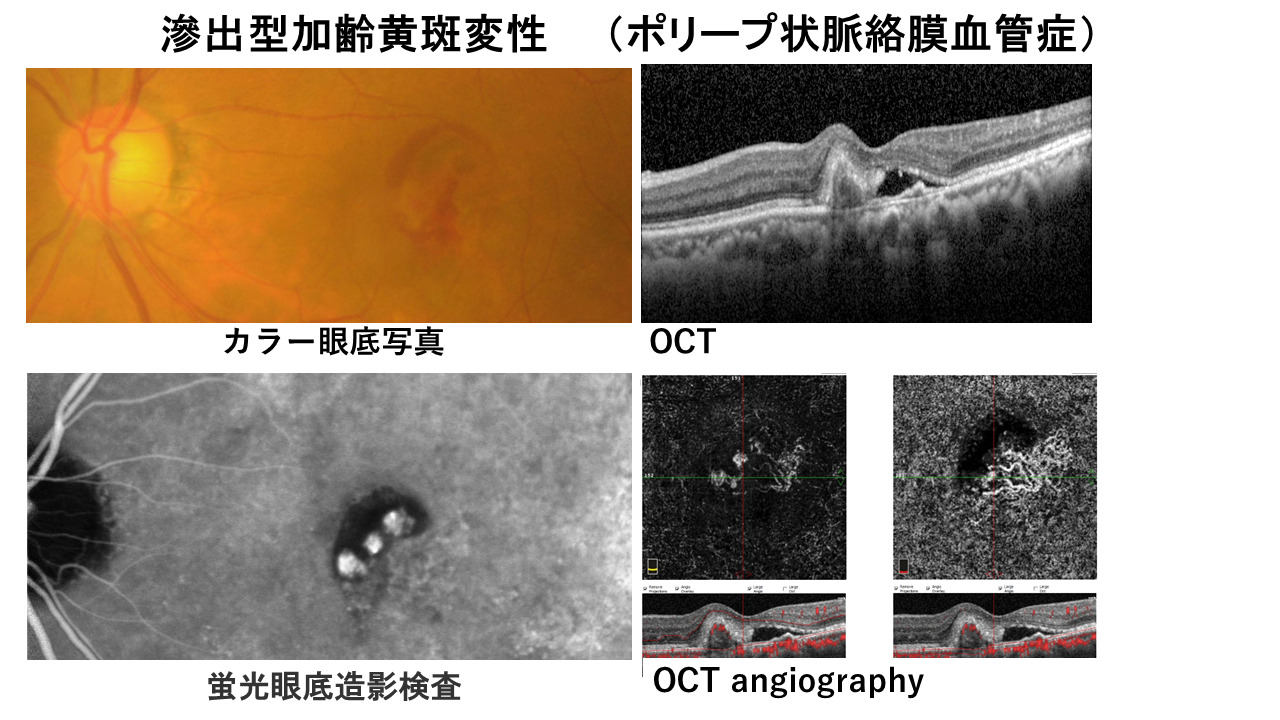

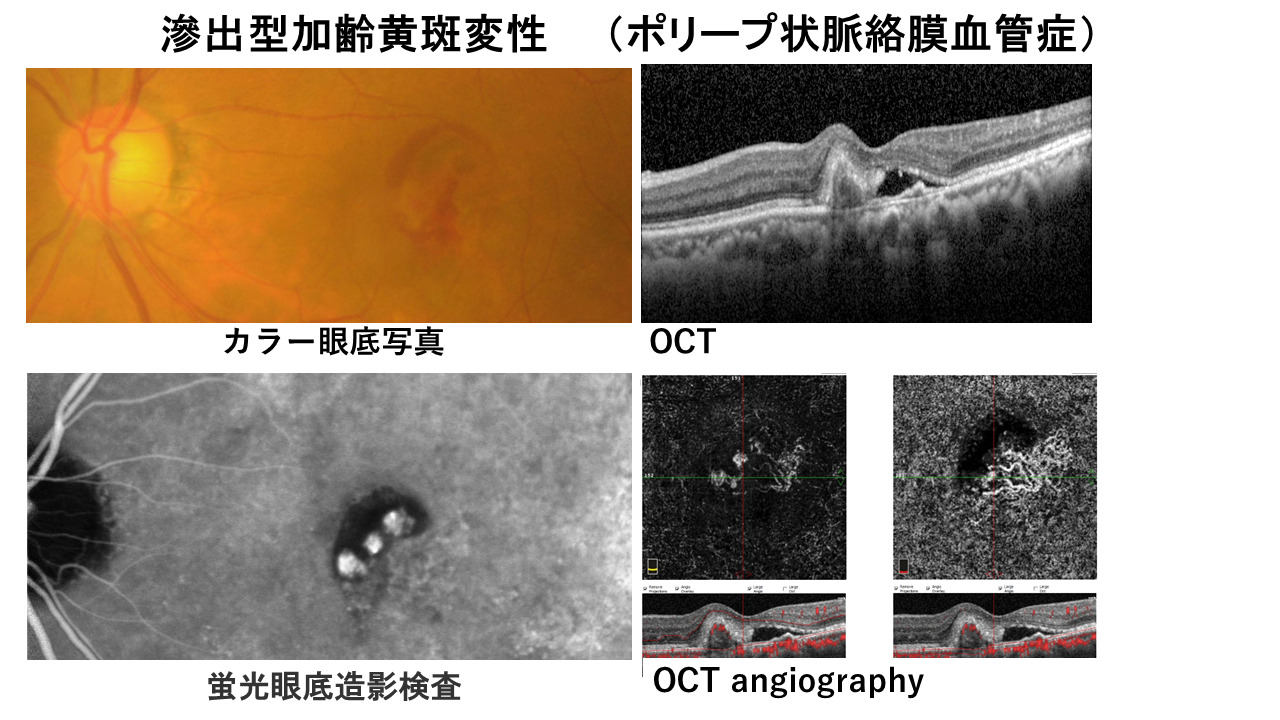

通常の眼科診療所にある視力検査、視野検査以外に、網膜・硝子体疾患の診断に必要な検査機器が充実しており、蛍光眼底造影検査(蛍光色素を含んだ造影剤を用いて、網膜や脈絡膜の血管の血流の状態や病巣を検出する検査)の装置、光干渉断層計:OCT(波長の長い測定光を当てて、眼底の微細構造を3次元に画像化する装置)、非侵襲的に血管構造を抽出できる新しい技術である光干渉断層血管撮影(OCT angiography:OCTA)の装置も導入しております。そのほかにも、前房水の蛋白濃度を定量的に評価するレーザーセルフレアメータ、網膜の局所的は感度を測定するマイクロペリメータ(MP-3)、網膜の電気的な反応を測定する網膜電図(ERG)など特殊な機器も導入しております。OCT、OCTA以外のこれらの検査は予約にて行いますが緊急性のある疾患では、当日にも行っております。

眼内注射(抗VEGF注射)

滲出型加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対する治療は、抗VEGF注射となりますが、アイセンターでは、平日は午前と午後、土曜日も午前に、それぞれ約20症例を予約にて当日の注射担当医が行っております。緊急性のある症例では、当日にも行っております。定期的に抗VEGF注射を必要とする症例には、診察と抗VEGF注射を同日に行い、患者様の来院回数が少なくできるようにしております。抗VEGF注射は外来の清潔な処置室で行われるため、移動も少なく、また治療の際は、ベットではなく、リクライニングシートのため、靴の脱ぎ履ぎの手間もなく、横になったり立ち上がったりもなく、患者さまの負担が軽減できています。

抗VEGF注射 リクライニングシート

専門外来の紹介

黄斑外来

黄斑外来では、カラー眼底写真、眼底自発蛍光、OCT、OCT angiography、インドシアニングリーン蛍光造影、フルオレセイン蛍光眼底検査など眼底画像を最大限活用し、診断が確定できていない症例や診断後の治療方針が決定できない症例について診察し、的確な診断と適切な治療を行っています。症例の多くは、滲出型加齢黄斑変性や中心性漿液性脈絡網膜症ですが、加齢黄斑変性では、少ない治療回数で最善の効果が得られる治療を目指し、これまでの抗VEGF薬硝子体注射では効果に限界がある場合には、新規抗VEGF薬への切り替え、wAMDの特殊型であるポリープ状脈絡膜血管症に対しては、抗VEGF薬硝子体注射だけでなく、光線力学的療法(PDT)併用療法を行うこともあります。また、中心性漿液性脈絡網膜症に類似した加齢黄斑変性に対してもPDTを行うことがあります。中心性漿液性脈絡網膜症では、通常のレーザー光凝固が不可能な症例には、保険適応ではありませんが、PDTを行っています。これら以外にも黄斑疾患のなかで、国内だけでなく海外の学会や論文などで報告された新たに定義された病巣や病態に対しても、これまでの症例のデータを解析し、新たな診断方法や治療方法を検討しています。

ジストロフィー外来

遺伝性網膜硝子体変性疾患の診断、原因不明で遺伝性か後天性か判断がつかない疾患、自己免疫網膜症、急性帯状潜在性網膜外層症(AZOOR)などの後天性変性疾患の診断を主に行っております。治療法がない疾患も多いですが、その場合は①現在行われている研究、治験の紹介、②社会福祉(身体障害者手帳、難病申請、障害年金など)の紹介、③ルーペや拡大読書器、スマホやiPADのアプリの紹介などを行う当院のロービジョン外来への橋渡しを行っています。お気軽にご相談ください。

サージカル(手術)外来

当院では手術外来といって、手術を考えられている方が多く受診される専門外来をもうけております。手術すべきか迷うような方や、白内障難症例、黄斑上膜の視力良好例、難治性黄斑円孔、増殖糖尿病網膜症、裂孔原性網膜剥離なども含めて診療しております。視力が良好でも歪みの訴えが強い黄斑上膜の患者様なども手術相談させていただいております。この外来は手術相談なので受診される、皆さんが手術を受けることにはなりませんので、ご安心ください。

血管閉塞外来

糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、傍中心窩毛細血管拡張症等疾患を主に診察しています。当外来は内科と連携して加療を行っています。糖尿病網膜症はもとより、網膜静脈閉塞症は、高血圧、動脈硬化等が発症に関与するとされており、眼の加療のみでなく、全身状態も重要であると考えられています。そのため必要に応じ、眼科外来にて内科医師による診察も行っています。眼科的加療といたしましては、蛍光眼底造影検査、OCT-Angioglaphyなどの画像検査により黄斑浮腫の原因を検索し、網膜光凝固術、抗VEGF注射、ステロイド硝子体注射などを用い加療を行い、硝子体手術が必要な場合もサージカル外来との連携をとり適切な治療を提供させていただいています。

涙道外来

「涙道外来」では流涙を主症状とする涙道閉塞の診断、最先端のシステムを用いた治療を行っています。流涙とは、涙の通り道が詰まることで涙があふれてしまう病気です。涙は、涙腺でつくられ、眼の表面(角膜)を潤して瞼の鼻側にある上下の涙点に吸い込まれます。涙点に入った涙は上下の涙小管を通って総涙小管で合流し、涙嚢という袋に入ったあと、涙嚢から鼻涙管へとすすみ、下鼻道にある開口部へと出ます。涙の通り道のどこかで閉塞してしまうことにより、本来であれば鼻に流れ出る涙が外にあふれてしまうことにより、症状を引き起こすものです。流涙症状は非常に煩わしく、自動車や自転車の運転に支障がでるような視機能低下をきたす可能性を指摘されています。 また接触性皮膚炎や急性涙嚢炎(顔面が腫れあがるような大変つらい病気です。)の原因になると言われ、近年では治療が勧められています。涙目は切実な問題なのです。当外来では涙道閉塞による流涙の治療を専門的に行います。

主には、涙道内視鏡を用いた涙管チューブ挿入術による治療法をおこなっております。極細の涙道内視鏡を用いて涙道を観察しながら閉塞部を開放し,再閉塞予防のために涙道チューブを一時的に留置する方法です。(チューブは数か月で抜去します。)9割以上の方に症状の改善を自覚いただいています。

局所麻酔・日帰り手術となっています。術後は日常生活での制限はありません。涙道チューブ留置後は、月1回程度涙道の洗浄を行い、約2-3か月後に外来で抜去します。

神経眼科

神経眼科では、小児を含む斜視・弱視疾患、視神経疾患や眼瞼痙攣・眼瞼下垂等、眼科領域の神経筋疾患について、 経験豊富な医師が、診断・治療を行っております。

分野の性質上、内科(特に神経内科)、あるいは脳神経外科など、他科との連携が必要となることも多く、また、入院加療が必要な場合もあり、大学病院ならではの診療が可能です。

また、Goldman視野計やHumphrey視野計、Hessコージメータなど、神経眼科領域に必要な検査機器を取り揃えております。また、小児の斜視・弱視においては、視能訓練士と連携を取りながら、弱視訓練等取り組んでおります。

手術に関しては、眼瞼下垂や内反症、斜視の手術を行っており、日帰りでの手術も可能です。

その他、両眼のまぶたが痙攣して開けにくくなる眼瞼痙攣と、片眼のまぶたに加え片側の顔の筋肉が痙攣する片側顔面痙攣の治療に、 ボツリヌス菌によって作られるボツリヌス毒素(ボトックス®)が有効な治療薬として用いられています。 まぶたや顔の筋肉に直接注射をしますが、認可を受けた施設と資格を持った医師しか行うことができません。当外来では資格を有する医師が診察から治療まで担当いたします。