学科紹介

土木工学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

安全で豊かな社会環境を創造する

理論と実践力を備えた土木技術者を養成

車が走れるダ・ヴィンチの橋の製作風景

車が走れるダ・ヴィンチの橋の製作風景

学びの特色

- 学生の主体的な取り組みを重視した学び

- 建設分野に貢献する土木技術者を多数輩出

- 初年次から実験・学外体験実習で実践的に学ぶ

Q 土木工学科で何をする?

土木工学には人々の生命と財産を守り、生活を豊かにするという役割があります。河川や海岸など自然を科学的に捉える領域、地震・大雨・津波などの破壊力から被害を想定する領域、材料や構造から最適な形態を生み出す領域、構造物と人間の関係を考察する領域など、多彩な領域を学びます。

Q どんな未来が待っている?

卒業生の多くが土木・建設業界の第一線で活躍。“ドボクの日大”として社会から厚い信頼を得ています。公務員のほか建設業、建設コンサルタント業、運輸業、電力・ガス・エネルギー産業など多様な分野へ就職。また大学院へ進み、専門知識や技術力をさらに高めて社会へ出る学生もいます。

研究室テーマ(一部抜粋)

人工衛星データを用いたリモートセンシング/東京都における景観づくり/風力エネルギー/構造物の耐震補強効果/コンクリート複合劣化/建設発生土の有効利用/土木構造物のデザイン/雪を含む斜面災害/エビ・カニ類の搠上水路/排水処理施設からの温室効果ガス排出

交通システム工学科(1~4年次 船橋)

交通システム関連の先端技術を学び交通の

未来をつくるエンジニア・マネージャーを目指す

道路の建設・運用・管理を学びます

道路の建設・運用・管理を学びます

学びの特色

- 『交通』をキーワードに幅広い分野を学ぶ

- 理工学部で唯一のJABEE※認定学科

- 2コースに分かれ、高度な専門技術を修得

※一般社団法人日本技術者教育認定機構。理工学系などの教育プログラムを対象に、国際基準を満たした技術者教育であることを認定する。

Q 交通システム工学科で何をする?

快適で心豊かな社会の創出に貢献できる交通技術者を目指し、自動車交通、鉄道、航空、海運など、交通に関わる幅広い領域の総合技術・知識を学びます。近年は、特に情報通信技術を活用した高度道路交通システム(ITS)に代表される先端交通システムへの理解と応用力の養成に力を入れています。

Q どんな未来が待っている?

卒業時に登録申請することで技術士補の資格を取得できるほか、交通工学研究会認定資格TOPを目指すなど、キャリアデザインを重視した教育を実践。卒業生は運輸、建設・住宅・不動産、調査・コンサルタント、自動車・輸送用機器メーカーなどの企業に就職するほか、公務員となり社会に貢献しています。

研究室テーマ(一部抜粋)

自動車、鉄道、航空・歩行など各種の交通マネジメント技術/高齢者・障害者にやさしい交通まちづくりの計画や運用/災害対応の交通システムの開発/AIやXRと高度情報技術の交通への応用/低炭素交通社会の計画/衛星システムの交通への活用/環境と景観に記慮した舗装・地盤・建設材料の開発

建築学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

多彩な建築分野のスペシャリストのもと

ものづくりの楽しさや喜びを体感する

スーパージュリー(総合評論会)

スーパージュリー(総合評論会)

学びの特色

- 幅広い分野を網羅する建築学の実力がつくプログラム

- 日本の建築界を牽引する多彩な分野の専門家と学ぶ

- 創設100年の歴史と共に進化し続けた建築教育

Q 建築学科で何をする?

建築をつくるには多様な分野や素養を身に付ける必要があります。どんな人が訪れ、どんな活動をして都市や社会とどう作用し合うのか。さらに災害への備え、建築材料、建物の維持に必要な環境・エネルギーなど幅広い分野の知識や技術を身に付ける必要があります。それら基礎的な学修から専門分野を楽しみながら身に付け、建築のスペシャリストを目指しています。

Q どんな未来が待っている?

3万人以上のOB・OGとの連携や学科独自の就職支援・キャリア教育により毎年、学生を希望する道へ送り出しています。卒業生の4人に1人は大学院へ進学。幅広い建築の知識を生かせる建築設計や施工管理など、建設、住宅、不動産関連を中心とした企業のほか、公務員として就職する卒業生もいます。

研究室テーマ(一部抜粋)

制震(振)輝造の実用化/補修補強後RC構造物の酎震性能評価/住宅のエネルギー消費と暖冷房設備/建物の遮音性能に対する測定・評価手法/地域複合施設の設計計画/空間論・空間分析、地域・施設分析/リノベーションとコンパージョン/歴史的建造物や町並みの保存・再生/都市再生・都市デザイン

海洋建築工学科(1~4年次 船橋)

建築マインドと海洋マインドを併せ持つ

建築デザイナー・エンジニアを養成する

デザイン演習

デザイン演習

学びの特色

- 東京湾での海洋実習をはじめとする体験型学修

- 海洋資源の活用や防災まで総合的に学べる

- 海洋再生可能エネルギーの開発にも挑む

Q 海洋建築工学科で何をする?

建築学の基礎知識を修得するとともに、海洋・ウォーターフロントの環境への理解を深めます。防災安全に優れ、かつ多様な立地環境に合った建築構造や、自然環境・景観に配慮した都市・建築計画などを学修。人と地球環境に優しい都市や建物を計画・設計・施工できる建築家・技術者を目指します。

Q どんな未来が待っている?

2年次より授業カリキュラムとしてキャリアデザイン講座を開講。また学科OB・OGとの懇談会を開催するなど優良企業と学生を有機的につないでいます。卒業生は建設・住宅・不動産関連、建設系コンサルタントといった企業や公務員など多方面で活躍。約3割が大学院へ進学しています。

研究室テーマ(一部抜粋)

親水空間デザイン/水上居住計画/津波・洪水対応まちづくり/海洋性レクリエーション施設/水族館の建築計画/免震・制震構造/RC・PC造/氷海域の構造物/次世代海洋再生可能エネルギー開発/大規模フローティングシステム/津波防災/海洋環境シミュレーション/海洋環境アセスメント

まちづくり工学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

美しさ・楽しさ・安全安心を実現する

まちづくりの専門技術者を養成

「都市・地域デザイン演習」全体講評会

「都市・地域デザイン演習」全体講評会

学びの特色

- 建設系分野と学際分野をバランスよく学ぶ

- 関連国家資格の取得をバックアップ

- 地区デザインなどを少人数で段階的に学ぶ

Q まちづくり工学科で何をする?

まちづくりにおいてはそのまちに暮らす住民と行政、そして専門家が三位一体となって取り組みを進めることが重要です。調査から始まり、企画・構想、計画・設計、施工、維持管理とひとつひとつ段階を踏んで進められる、まちづくりの現場で必要とされるスキルを身に付けた人材を目指しています。

Q どんな未来が待っている?

インターンシップや資格試験対策など、学科独自のキャリア支援を実施。卒業生の4人に1人が公務員となり、そのほか総合建設業、都市計画コンサルタント、不動産・都市開発業、観光・福祉・情報関連などの企業で、未来のまちづくりに取り組んでいます。また約1割が大学院へ進学しています。

研究室テーマ(一部抜粋)

景観まちづくり/観光まちづくり/福祉のまちづくり/防災まちづくり/緑とまちづくり/復興まちづくり/景観と防災に配慮した空間デザイン/歴史・文化を活かしたまちづくり/まちづくりワークショップ/地域の健康づくり/地方再生/コンパクトシティ/地域活性化/リノベーション

機械工学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

幅広い知識と実体験に基づく総合力で

新たな価値を創造するエンジニアを養成

風力発電用弾性翼の空力測定(都心の高層階で行う卒業研究)

風力発電用弾性翼の空力測定(都心の高層階で行う卒業研究)

学びの特色

- 機械工学の基礎を土台に段階的に応用力を育む

- 体験・実感から学ぶ実技科目を豊富に用意

- 幅広い応用研究を可能にする充実した環境

Q 機械工学科で何をする?

機械工学はものづくりで生活を豊かにする総合的学問です。機械力学・制御工学、材料力学、熱工学、流体工学、機械加工学の5系列から構成されるカリキュラムで、講義とともに実技科目を通して基礎工学を体験的に修得します。さらにグローバルな視野や技術者としての倫理観も培います。

Q どんな未来が待っている?

長年の実績により多くの企業から学校推薦枠を得ており、学業・人物の優れた学生には推薦状を発行しています。また、社会情勢を見極めつつ適切な支援を実施しています。自動車、一般機械、電気・電子、医療、建設、情報サービスなどの分野へ進む卒業生が多く、約3割が大学院へ進学しています。

研究室テーマ(一部抜粋)

機械の運動制御/太陽エネルギー利用/次世代エンジン開発/自動車のカーボンニュートラル化/CFRP構造設計/階層型ニューラルネットワーク/流れと超音波振動を利用した粉体輸送/数値流体シミュレーション/自動運転技術/自動車溶接構造/マザーマシン/ロボットの運動と制御

精密機械工学科(1~4年次 船橋)

機械分野、情報分野、電気・電子分野を

融合した学びで新たな価値を創造する

イエロールームでの作業

イエロールームでの作業

学びの特色

- 機械、情報、電気・電子の3分野が融合

- 初年次からの体験型学修を支える[ロボット工房]

- 高度な研究を支える先進の研究施設

Q 精密機械工学科で何をする?

精密機械工学は機械を正確に動かす技術。性能向上のみならず省エネルギーにも有用で、未来のものづくりには欠かせません。機械分野をベースに情報分野、電気・電子分野の幅広い知識・技術を修得し、システムに強いメカトロニクス技術者として新たな価値を創造することを目標としています。

Q どんな未来が待っている?

機械、情報、電気・電子を並行して学び、幅広い知識を修得した学生は、プロジェクトの全体像を広い視野から捉える目を持った技術者に成長します。卒業生は自動車、産業用機械、情報・電気・精密機器など多様な業界で活躍。また、例年約3割が研究・開発職を目指して大学院へ進学しています。

研究室テーマ(一部抜粋)

宇宙エレベーター/医療用ロボット/マイクロロボット/ヒューマノイドロボット/エネルギー変換デバイス/マスタ・スレーブアーム/システム制御設計/コンピュータビジョン/シリアスゲーム/構造物のヘルスモニタリング/金属の組織制御/報知音のデザイン/ブレインマシンインターフェース/人工脳

航空宇宙工学科 (1~4年次 船橋)

体験を重視した実践的な学びで

航空宇宙分野に貢献する技術者を養成

グライダーの曳航実験(夏季集中実験)

グライダーの曳航実験(夏季集中実験)

学びの特色

- 理論を実践から学ぶ[航空宇宙工房]

- 4力学をベースに段階的に知識・技術を深める

- 先端施設・設備をフル活用した実験・実習

Q 航空宇宙工学科で何をする?

作って飛ばすをテーマに超小型人工衛星、人力飛行機、無人航空機、ジェットエンジン、ロケットエンジンなど、先端技術を要するシステムの設計・開発・利用を学びます。構造・制御・推進・流体の各分野から幅広い知識・技術を身に付け、科学技術の発展に貢献できる技術者を目指します。

Q どんな未来が待っている?

専門知識・技術と物事を広い視野から総合的に捉える力を身に付けた卒業生は、航空宇宙分野のほか自動車・電子機器・精密機器などの製造業、運輸業、IT・通信業など多方面で活躍しています。また人々の命と暮らしを守る公務員の道を選ぶ卒業生もいます。さらに約4割は大学院へ進学しています。

研究室テーマ(一部抜粋)

無人飛行機の自律飛行制御/火星飛行機の誘導制御/繊維強化樹脂複合材の特性変化/超小型宇宙機システム/ハイブリッドロケットエンジン/微小重力環境での液滴燃焼/せん断流れの渦構造と制御/高速水中突入現象/スペースプレーンの概念設計/循環型生命維持系の解析/流星科学/月面衝突閃光の観測

電気工学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

情報から電力分野までを幅広く学び

社会で活躍できる電気技術者を養成

「電気工学基礎実験」テスタ製作と回路の測定

「電気工学基礎実験」テスタ製作と回路の測定

学びの特色

- 電気分野(情報・通信・電子・電力)を全て学べる

- 電気工学実験科目で工学的な実践力を修得

- 電気・無線通信関連の国家資格認定校

Q 電気工学科で何をする?

電気工学科では、[通信・情報・音響][材料・エレクトロニクス][エネルギー・制御]を基軸としてデータサイエンスの基礎となる情報分野から電力分野までの広範囲を学べます。その幅広い学問領域で、少人数制の実験科目から技術者に必要となる実践的な感性と創造力を養い、技術革新とグローバル化に対応できる電気技術者を目指します。

Q どんな未来が待っている?

電気工学を幅広く学んだ卒業生は、電気電子・情報通信・電力の大手メーカーのハード・ソフトウェア技術者をはじめ、自動車・機械・建設・鉄道・放送業界関連の企業などで活躍しています。また国家・地方公務員として活躍する学生や、より高度な専門的知識を身に付けるため大学院へ進学する学生もいるなど、多様な選択肢があります。

研究室テーマ(一部抜粋)

燃料電池と再生可能エネルギーの利用技術/VRを利用した仮想音環境/金属接合用強力超音波振動装置/AIによる防災・福祉の見守りシステム/光ファイバ通信路の設計解析/楽器演奏の動作解析/光・レーダ信号の情報処理/レーザ光を用いた次世代デバイス・材料開発/画像処理による前方監視システム/シミュレーション技術の高速・高精度化

電子工学科(1~4年次 船橋)

ハードウェア・ソフトウェアの両面から学び

超スマート社会の実現に貢献する

「電子工学実験Ⅲ」チームでの課題解決型実験・開発

「電子工学実験Ⅲ」チームでの課題解決型実験・開発

学びの特色

- 次世代ICTをハード・ソフトの両面から修得

- [PC工房]での創造的活動や体験型授業

- 大型研究施設を活用して先端研究に取り組む

Q 電子工学科で何をする?

[電気電子回路/センサー][新素材/応用物理][情報処理/計算科学][通信ネットワーク]の4つの系列分野を中心に学びます。超スマート社会・IoTネットワーク社会を実現する次世代情報通信技術(ICT)をハードウェア・ソフトウェアの両面から修得し、豊かな未来を創造する技術者を目指します。

Q どんな未来が待っている?

社会を支える基盤技術から先端技術まで幅広い知識・技術を修得した卒業生は、電子部品・材料、電子情報機器、通信・ネットワーク、コンピュータソフトウェアなどの電子基盤産業やIT産業を中心に多方面で活躍しています。国家・地方公務員や教員になる卒業生、大学院へ進学する学生もいます。

研究室テーマ(一部抜粋)

次世代人工知能の構築に関する研究/次世代通信用高安定水晶発振器の開発/高性能アンテナ/5G・6G通信計測に関する研究/テラヘルツ波応用計測/超高速・高密度磁気記録デバイスの研究開発/半導体デバイスに関する研究/オールカーボンナノデバイスの開発/データサイエンスに関する研究

応用情報工学科(1~4年次 船橋)

ソフトウェアのものづくりを学び

快適で豊かな社会を創造する技術者に

「応用情報工学インセンティブ」PC組立実習

「応用情報工学インセンティブ」PC組立実習

学びの特色

- 情報工学の柱となる3分野を中心に学ぶ

- コンピュータと情報処理を実験から体得する

- 将来のキャリアデザインを考える科目を用意

Q 応用情報工学科で何をする?

情報からより高価値な情報を生み出す[情報処理]、情報を安全・確実に伝える[ネットワークシステム]、IoT機器や各種デバイスを制御する[組込みシステム]の3分野を軸に情報工学を幅広く学びます。実験・実習・演習を通して“ソフトウェアものづくり”の楽しさを体感できます。

Q どんな未来が待っている?

基本情報技術者や応用情報技術者など情報系資格の取得を支援。また将来のキャリアを主体的に考える授業を設けています。情報システム・ソフトウェア開発、情報機器メーカーなどを中心に、知識・技術を生かせる電子・電機関連などの企業へ就職する卒業生が多く、大学院へ進学する学生もいます。

研究室テーマ(一部抜粋)

組み合わせ最適化による列車運行効率化/AIによる画像認識検索/人工ニューラルネットワーク・パターン認識法/合意形成・システムの安心安全/次世代鉄道信号システム/真の3D表示のためのデジタルホログラフィ/医療及び教育支援システムの“セキュリティ”/ 褥瘡予防のための殿部の内部状態推定

物質応用化学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

高い専門性と幅広い視野を身に付け

未来の世界を創造する化学技術者を養成

核磁気共鳴(NMR)装置による有機化合物の構造解析

核磁気共鳴(NMR)装置による有機化合物の構造解析

学びの特色

- 充実した実験・実習で化学の面白さを体感する

- 教員との距離が近く学びやすい環境

- 進路に合わせた自分だけのカリキュラムで学ぶ

Q 物質応用化学科で何をする?

物質の性質や化学反応を学び、環境や生命に調和した新物質の創造と実用化への応用を見出すのが物質応用化学です。無機化学・有機化学・物理化学・生命科学から広く化学の基礎を修得した上で、専門分野を追究。充実した実験・実習で、理論と現象が結びつく化学の面白さを体感できます。

Q どんな未来が待っている?

夢実現プロジェクト・業界セミナーなど学科独自のプログラムに加え、OB・OGの強力なバックアップにより、多くの卒業生が希望に沿った就職を果たしています。化学製品・香粧品・医薬品・食料品製造業の研究開発職・技術職などのほか、教員や公務員になる卒業生、大学院へ進学する学生もいます。

研究室テーマ(一部抜粋)

生体適合材料/人工光合成/太陽電池材料/刺激応答性ポリマー/化粧品粉体/LED蛍光体/廃プラスチックの化学原料化/機能ナノ材料/疾患バイオマーカーの探索/生物資源を素材とした新規機能分子の創製/環境汚染物質の新規分析法の開発/固体酸・塩基を利用した新規合成プロセスの開発

物理学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

論理的思考力と実験や観測、情報処理の

スキルを養い幅広く活躍できる人材を目指す

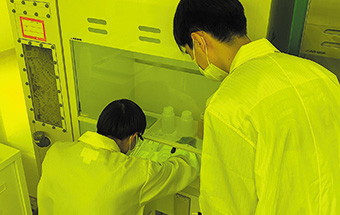

直交磁場中に入射された磁場プラズモイド「卒業研究」

直交磁場中に入射された磁場プラズモイド「卒業研究」

学びの特色

- 多様な進路に合わせた7つの履修モデル

- 少人数で学ぶ演習科目、実習科目が豊富

- 大規模な実験・観測研究に取り組める環境

Q 物理学科で何をする?

物理学はあらゆる理工系分野の基盤となる学問です。素粒子、物性、天文・宇宙物理、プラズマ・核融合、加速器、生物物理などの専門分野のテーマを題材に、論理的思考力とともに装置設計やデータ解析などの実験技術を養います。学生は、多彩な将来に対応する7つの履修モデルを参考に履修科目を選択します。

Q どんな未来が待っている?

卒業生の約6割が就職、4割が大学院へ進みます。就職先は重電、電気・電子、機械、医療・光学などの製造業から、情報産業まで幅広い分野の企業です。また中学・高校(理科・数学)、高校(情報)教員や公務員になる卒業生もいます。大学院修了生は研究・開発など、より専門的な職種でも活躍しています。

研究室テーマ(一部抜粋)

素粒子統一理論や宇宙創成の解明/国際宇宙ステーションからのX線観測/恒星や銀河の誕生と進化の解析/天体プラズマ現象の究明など実験室天文学の展開/先進核融合のためのプラズマ閉じ込め法の開発/核融合研究史アーカイブスの構築/新奇超伝導体探索と機構の解明/ITを用いた教育システムの開発

数学科(1年次 船橋、2年次~ 駿河台)

純粋数学と情報数学を同時に学び

高度情報社会を担う先端分野にも挑む

純粋数学の講義

純粋数学の講義

学びの特色

- 純粋数学と情報数学を同時に学べる

- AIやIoTなど新分野にも生かせる基礎力を重視

- 数学と情報の教員免許を同時に無理なく取れる

Q 数学科で何をする?

代数学、幾何学、解析学などの純粋数学とコンピュータ科学などの情報数学を同時に学べるカリキュラムを用意しています。自分1人で考えるだけでなく、仲間と協力しながら考えを深め、活発な議論を行い思考力を高めます。また、基礎的な数学的思考力と情報収集力を養い、AIやIoTなどこれからの技術に対応する力も身に付けます。

Q どんな未来が待っている?

数学と情報の教員免許を同時に取得できるカリキュラムを用意。情報処理技術者資格の取得も支援しています。卒業生の約2割が中学・高校教員や教育・学習支援関連企業に進んでいます。情報処理・ソフトウェア業や情報関連サービス業などで活躍する卒業生も多く、大学院で研究を深める学生もいます。

研究室テーマ(一部抜粋)

整数論/代数幾何学/表現論/組合せ論/位相幾何学/グラフ理論/数学基礎論/複素解析学/微分方程式論/確率論/人工知能/流体力学/数値解析学/コンピュータグラフィックス/画像処理/数理最適化/古典・量子アルゴリズム/深層学習理論/データサイエンス