日本大学が所蔵する貴重図書紹介

日本大学は、学術的な価値が高い貴重な本を数多く所蔵しています。その中から、ごく一部をご紹介いたします。

法学部分館所蔵

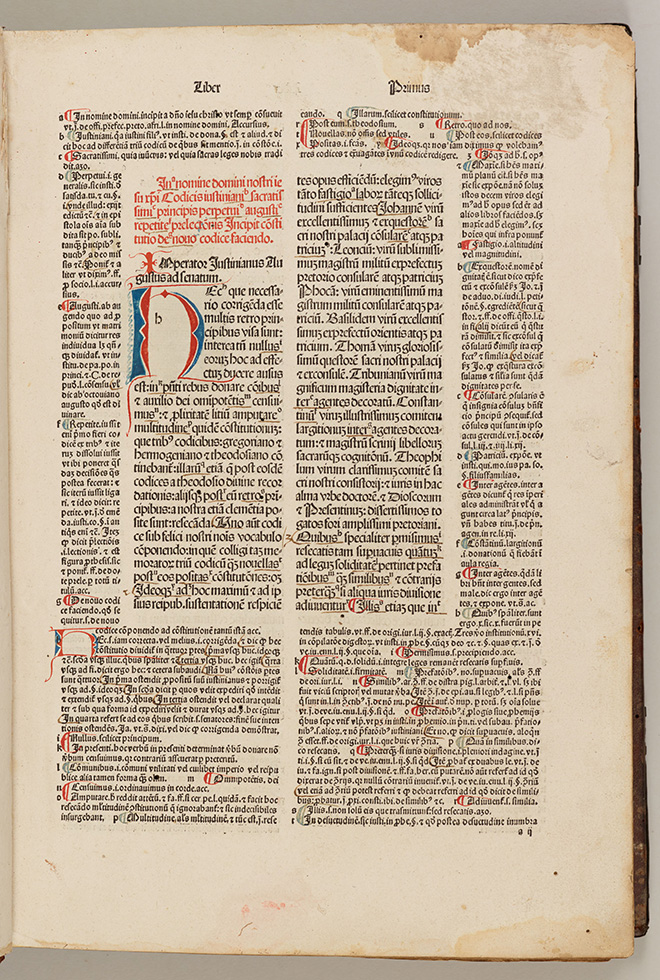

『標準注釈付ユスティニアヌス帝勅法集 第1巻から第9巻』 リヨン 1488-1490年頃刊 (インクナブラ)

インクナブラ (incunabula:インキュナブラ)とは、1455年のグーテンベルクの最初の42行聖書から始まり1500年までの45年間に出版された活版印刷術の黎明期の刊行本を言う。cunaとはラテン語で「揺り籠」を表し、インクナブラは「揺り籠に入った状態」を意味し、そこから邦語では「揺籃期本」と称される。

本書は、『ローマ法大全』の一部であるユスティニアヌス帝『勅法集』第1 巻から第9 巻までのアックルシウスによる「標準注釈glossa ordinaria」付きテキストであり、法学者 にとっては標準的なリファレンス文献である。フランスのリヨンで1481年から1500年まで活動した出版業者Johann Siberの工房で1488年から1490年の間に印刷された。ユスティニアヌス帝『勅法集』は全12巻からなるが、中世以来、最初の9巻をまずひとまとめに扱い、残りの3巻をAuthenticaやユスティニアヌス帝『法学提要』などと共 にVolumenと称し分冊した。本書は、標準注釈付きのその最初の9巻部分にあたる。

高さ 43センチのフォリオ版の大型刊本であり、紙幅が贅沢に使われ、比較的縮約形も少なく、かつ、オリジナルの378葉すべてを含み完全な状態で伝存している。また、インクナブラにも関わらず、赤字と黒字部分に分け、かなり緻密かつ丁寧にレイアウトした上で 2色印刷されており、その上に、パラグラフマークの最初に当たる活字などが、赤と青で手書きされている。旧所有者によって几帳面な筆跡で欄外に書かれた当時のラテン語注釈も残っており、その点でも興味深い。 法学部では現在10点のインクナブラを所蔵している。

本書は、『ローマ法大全』の一部であるユスティニアヌス帝『勅法集』第1 巻から第9 巻までのアックルシウスによる「標準注釈glossa ordinaria」付きテキストであり、法学者 にとっては標準的なリファレンス文献である。フランスのリヨンで1481年から1500年まで活動した出版業者Johann Siberの工房で1488年から1490年の間に印刷された。ユスティニアヌス帝『勅法集』は全12巻からなるが、中世以来、最初の9巻をまずひとまとめに扱い、残りの3巻をAuthenticaやユスティニアヌス帝『法学提要』などと共 にVolumenと称し分冊した。本書は、標準注釈付きのその最初の9巻部分にあたる。

高さ 43センチのフォリオ版の大型刊本であり、紙幅が贅沢に使われ、比較的縮約形も少なく、かつ、オリジナルの378葉すべてを含み完全な状態で伝存している。また、インクナブラにも関わらず、赤字と黒字部分に分け、かなり緻密かつ丁寧にレイアウトした上で 2色印刷されており、その上に、パラグラフマークの最初に当たる活字などが、赤と青で手書きされている。旧所有者によって几帳面な筆跡で欄外に書かれた当時のラテン語注釈も残っており、その点でも興味深い。 法学部では現在10点のインクナブラを所蔵している。

文理学部分館所蔵

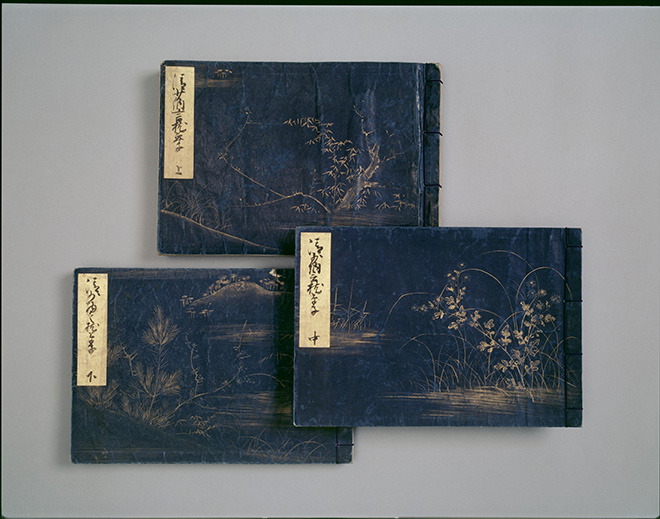

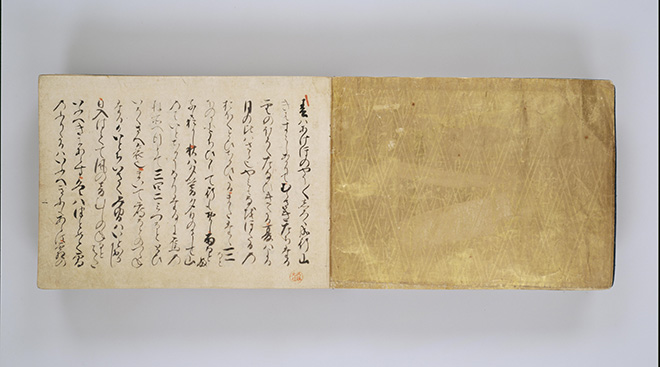

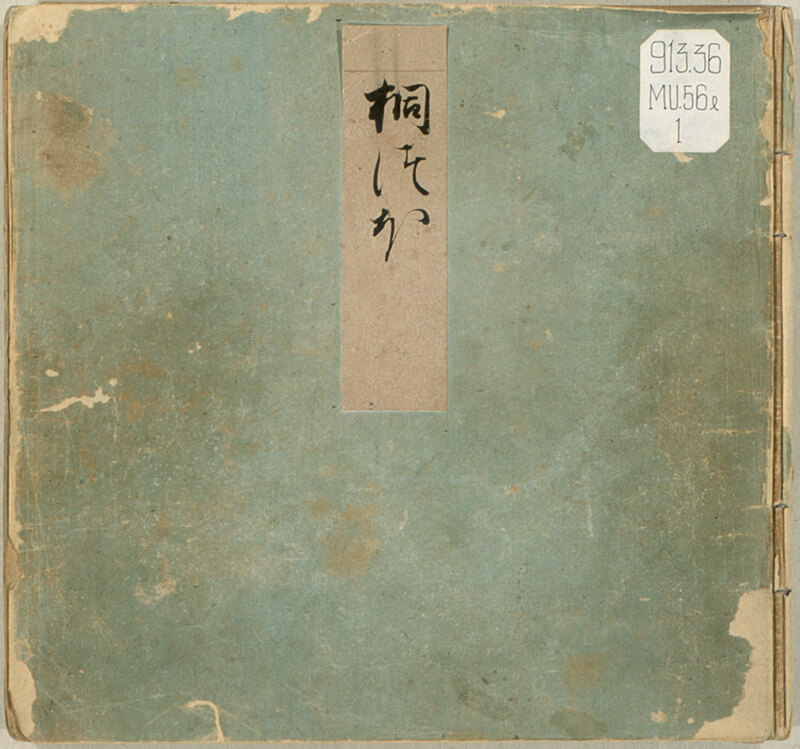

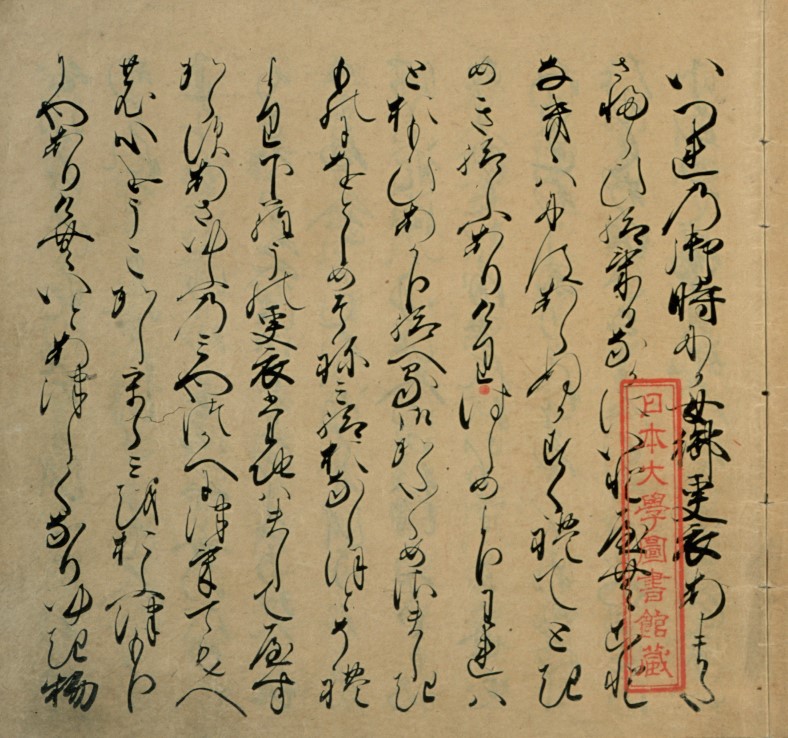

『枕草子』 三冊(重要美術品)江戸時代初期頃の書写

(横本。現表紙・題簽・見返しはいずれも後補)

『枕草子』の現存伝本中でも重要な一本。表紙左肩題簽に「清少納言枕草子 上(中・下)」と墨書。中邨秋香,武藤元臣,及び岸上慎二本学名誉教授の旧蔵書。『枕草子』の本文は四種類に大別されているが、今日広く読まれているのは、藤原定家の安貞二年(1228)奥書本を共通祖本とする定家本(三巻本)である。ただし、この定家本も転写の過程でさらに一類と二類に分かたれていく。本書は上冊が二類本、中下冊が一類本となっている。安貞二年奥書のほか、文安五年(1448)・文明七年(1475)などの奥書を持ち、最後に天正十一年(1583)の奥書で終わるが、本書はさらに転写を経たらしい。下冊最末には明治36年(1903)・同39年(1906)中邨秋香による入手及び譲渡に関する書き入れもある。各章段の冒頭部分や、「~は」「~もの」として列挙される事物の語頭などに朱筆で目印を加えるなど、読みやすくするための配慮が見られるのも一特徴である。

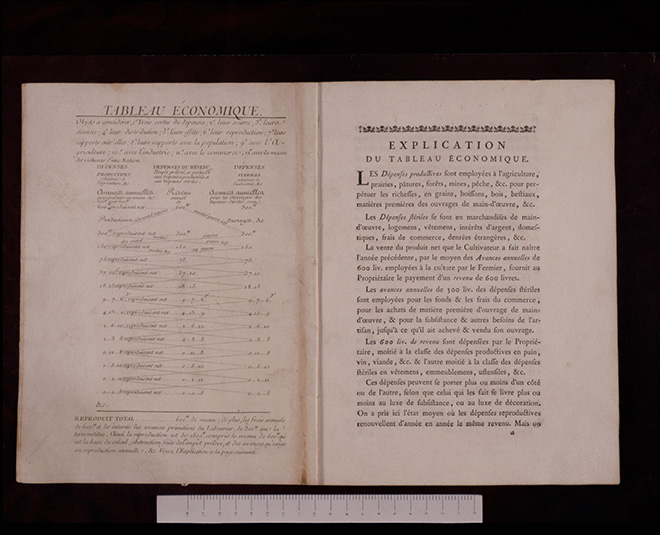

経済学部分館所蔵

『経済表』 第3版 フランソワ・ケネー著 1759年 ヴェルサイユ刊

本書は、「経済学史上最高の古典の一つ」といわれる。本書は、その初版が1758年12月頃に出版され、それから2~3ヵ月後の1759年のはじめに第2版が刊行され、さらに同年やや遅れて第3版が出版されたと推測されている。本書の初版は現在まで発見されていない。しかしその草稿と思われる「表」と付属文書の「国民年収の分配の変化についての注意」が、パリの「国立文書館」に保存されている。第2版は、現在まで校正刷りのかたちで2部発見されている。その1部は、パリの「国立文書館」に、もう1部はパリの「国立図書館」にある。従来、第2版の校正刷として「イギリス経済学協会」によって写真版で出版されたものは、現在では第2版に、第3版を構成すべき「経済表」と「経済表の説明」とが混入したものであったことが確認されている。 第3版は、C.シェルによってすでに1905年にその存在が伝えられていたが、その所在は、最近まで一般に知られていなかった。マルゲリーテ・クチンスキー夫人はシェルの記録を検討し、デュポン・ドゥ・ムヌールの蔵書等を所蔵するアメリカの「エリュセリアン・ミルズ・ヒストリカル・ライブラリー」にこれを発見することができた。また『経済表』第3版は、ヴィエリ・ベッカリ所蔵のものが知られている。さらにその後、第3版がこれらとは別にもう1部存在することが分かった。経済学部図書館が現在所蔵しているのは、それである。

日本大学図書館所蔵

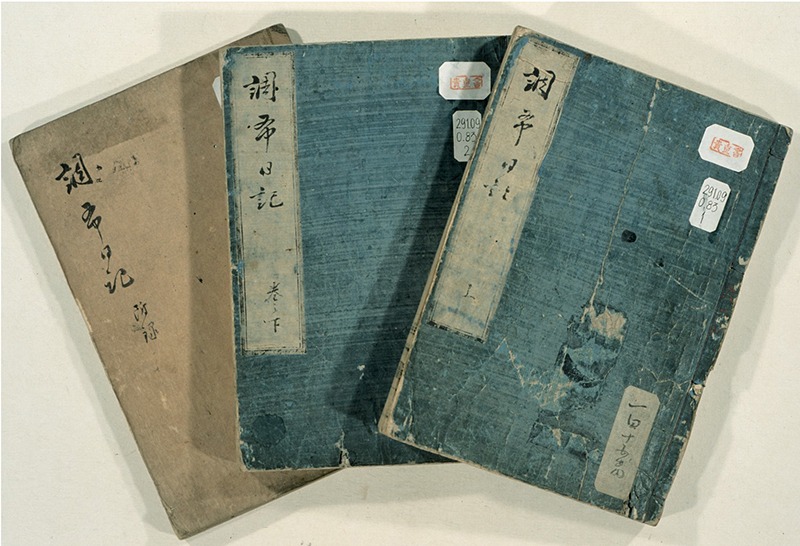

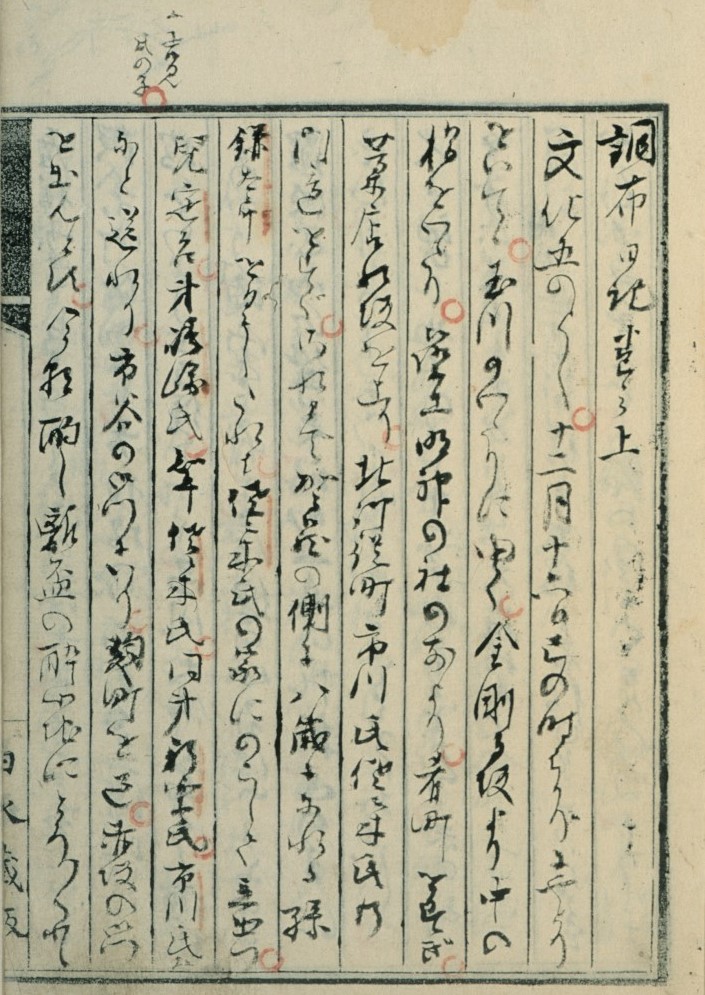

調布日記 三冊 大田南畝自筆本 文化六年

三冊共、縦22.8×横16.2cm。上巻、引一丁、本文九十三丁。下巻、本文九十五丁。附録は五十一丁。表紙は上・下ともに藍無地、附録は薄茶色無地。左書題簽に「調布日記 上(巻之下)」、表紙に「調布日記 附録」といずれも墨書。

本書は南畝が幕吏として命をうけ、玉川(多摩川)巡視の出役期間(文化五年十二月十六日から翌六年四月三日まで)の日記である。書名は『万葉集』にも詠まれた、玉川流域を代表する歌枕に因む。

本書は南畝が幕吏として命をうけ、玉川(多摩川)巡視の出役期間(文化五年十二月十六日から翌六年四月三日まで)の日記である。書名は『万葉集』にも詠まれた、玉川流域を代表する歌枕に因む。

日本大学図書館所蔵

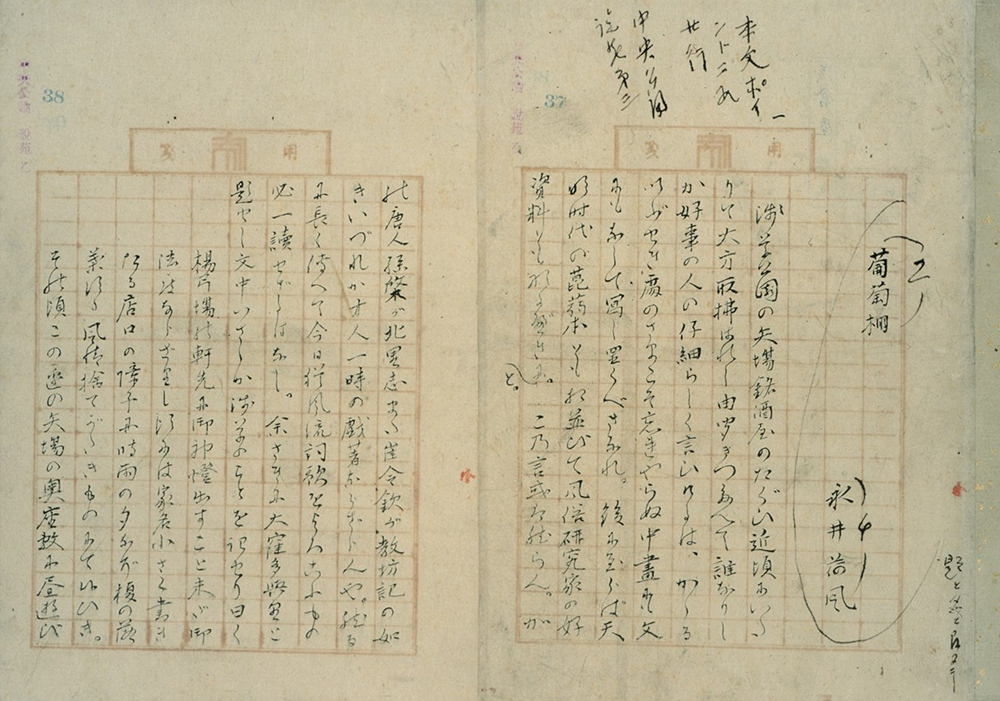

永井荷風「葡萄棚」 自筆原稿 大正七年

200字詰原稿用箋、46枚からなる。「中央公論」大正七年(1918)九月号の「説苑」欄に掲載。荷風中期の随筆。浅草周辺の都市整備にともなう過去の追想をつづったもの。

日本大学図書館所蔵

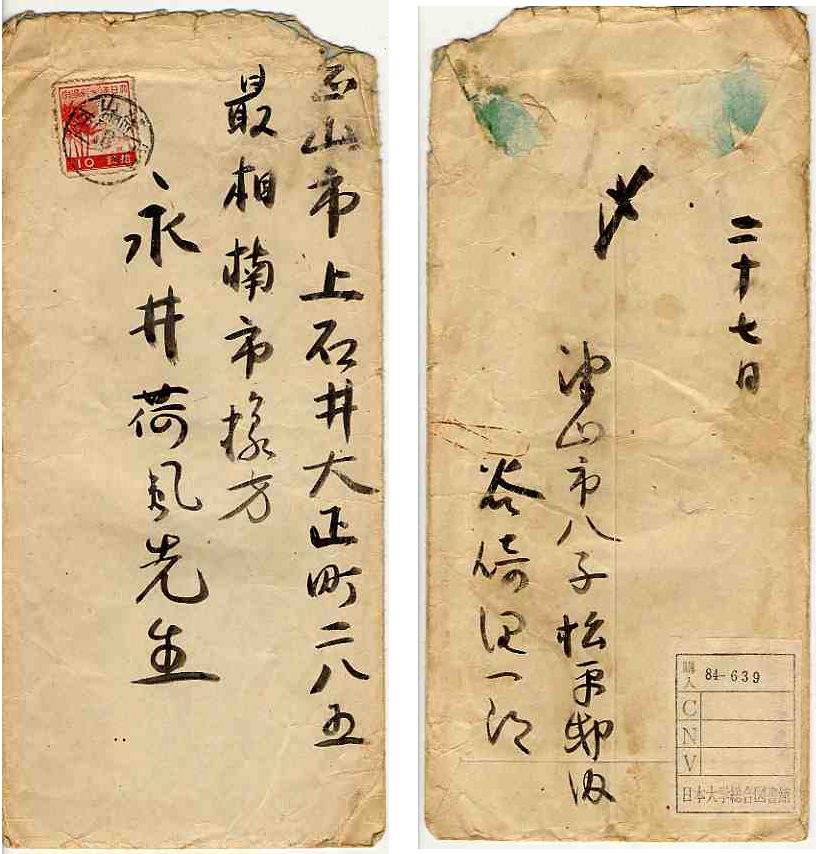

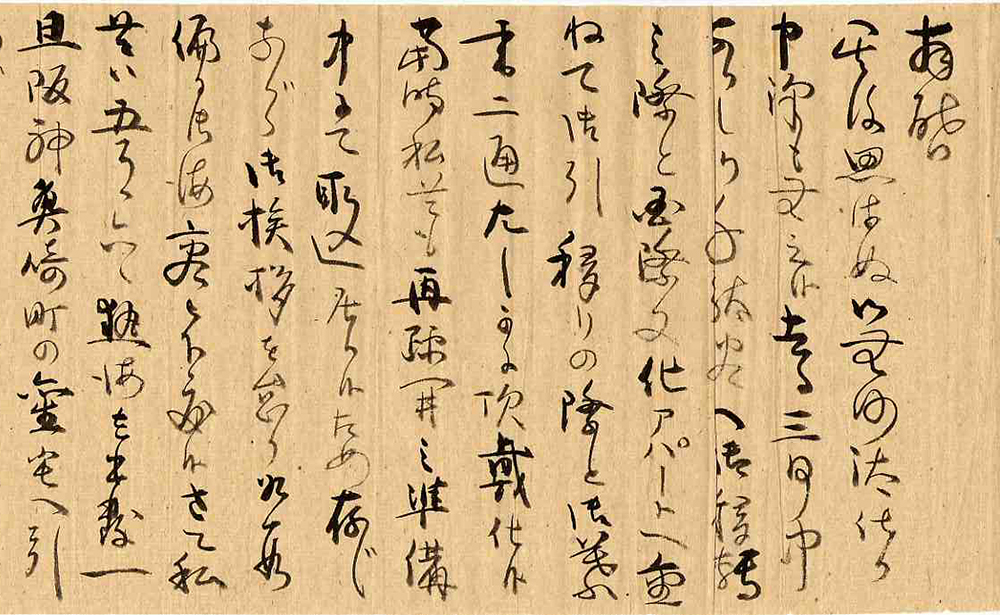

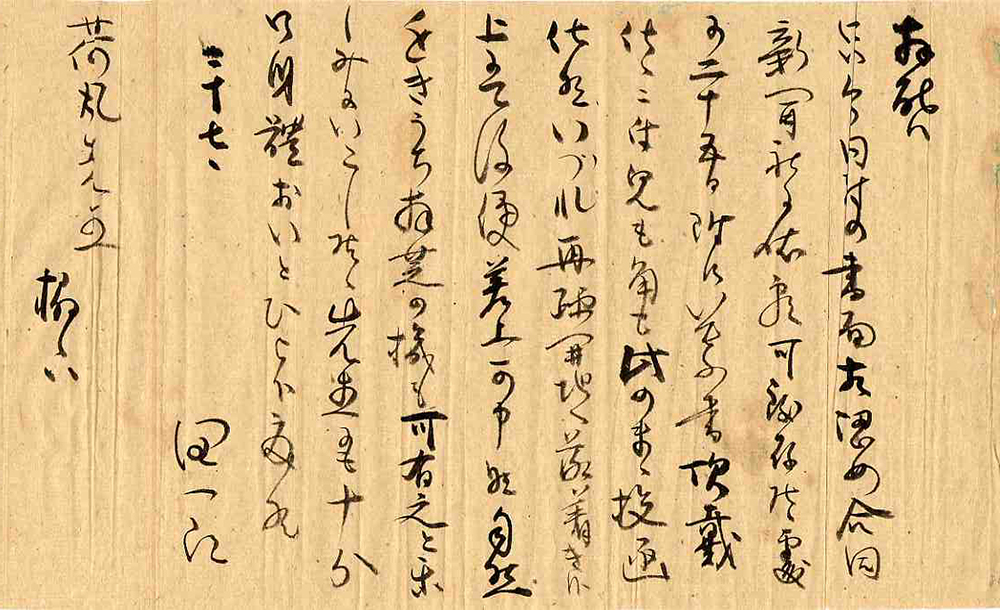

谷崎潤一郎の永井荷風宛書簡 二通 昭和二十年

昭和二十年(1945)、岡山に疎開中であった谷崎潤一郎は永井荷風が戦災で焼け出され、岡山市内に避難してきたことを知った。この二通の手紙は、六月二十七日に投函されたものである。荷風のことを知ったその日、谷崎は津山からさらに勝山に移るさなかであった。右の手紙は、自分たちの疎開の経緯を説明してから、敬愛する先輩作家の窮状をなぐさめ、再疎開をすすめた内容。

②の手紙は、①の手紙を書き終えたのち、二十五日付の荷風からの葉書を受けとり、あらためて書き加えて送ったもの。こうしたやりとりののち、荷風は八月十三日に勝山の谷崎宅を訪問、歓待を受けた。戦争最末期のふたりの作家の交歓直後、荷風が岡山市内に帰る途中で「終戦の詔勅」が報じられた。

②の手紙は、①の手紙を書き終えたのち、二十五日付の荷風からの葉書を受けとり、あらためて書き加えて送ったもの。こうしたやりとりののち、荷風は八月十三日に勝山の谷崎宅を訪問、歓待を受けた。戦争最末期のふたりの作家の交歓直後、荷風が岡山市内に帰る途中で「終戦の詔勅」が報じられた。

日本大学図書館所蔵

源氏物語 五十三帖 室町時代後期写 三条西実隆ほか筆

本書は、「夕霧」巻一帖を欠いており、五十三帖から成る(但し、「紅梅」巻は補塡本)

大永五年(1525)から享禄四年(1531)にかけて、三条西実隆が二十二帖を、その子公条が二十五帖、公順が五帖をそれぞれ分担して、本文書写と読合校合という二つの作業を綿密に行ない、三条西家に伝える証本として書写完成させたものである。

のちに、後陽成院や霊元院、桜町天皇が『源氏物語』をその廷臣らに書写せしめられるたびに、この三条西家伝来の証本が定家青表紙本系統のもっとも信頼できる一本として用いられているので、本書は伝来史上きわめて高い位置づけがなされていたことがわかる。

大永五年(1525)から享禄四年(1531)にかけて、三条西実隆が二十二帖を、その子公条が二十五帖、公順が五帖をそれぞれ分担して、本文書写と読合校合という二つの作業を綿密に行ない、三条西家に伝える証本として書写完成させたものである。

のちに、後陽成院や霊元院、桜町天皇が『源氏物語』をその廷臣らに書写せしめられるたびに、この三条西家伝来の証本が定家青表紙本系統のもっとも信頼できる一本として用いられているので、本書は伝来史上きわめて高い位置づけがなされていたことがわかる。

日本大学図書館所蔵

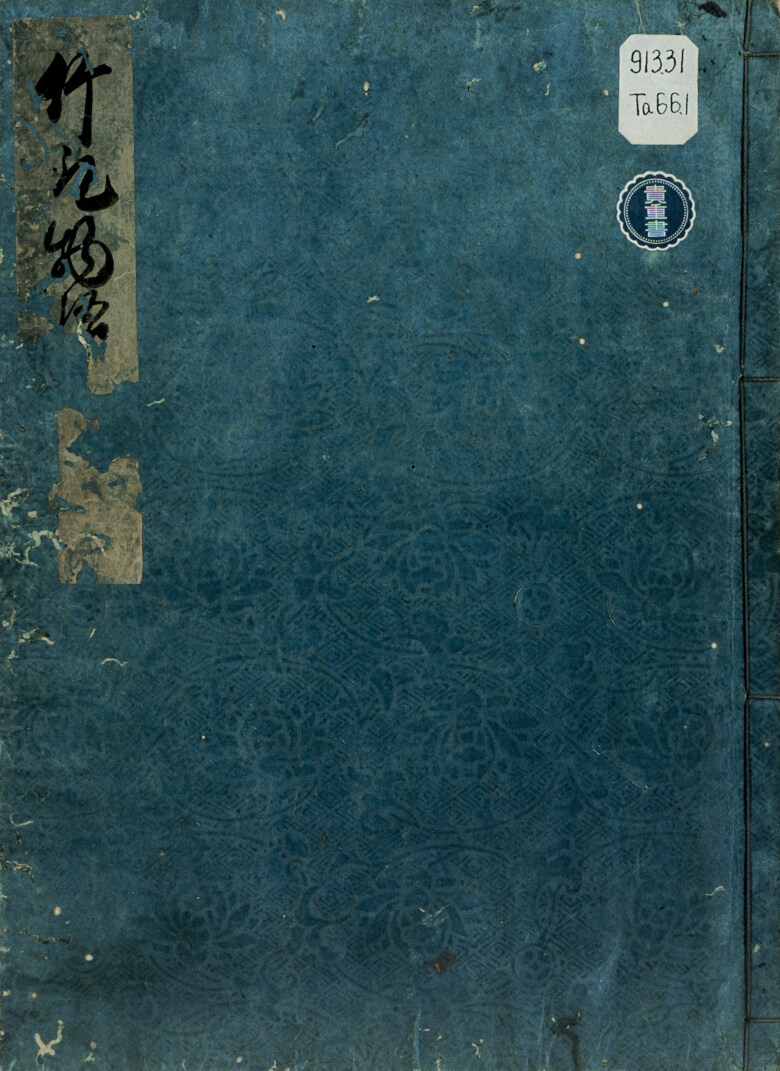

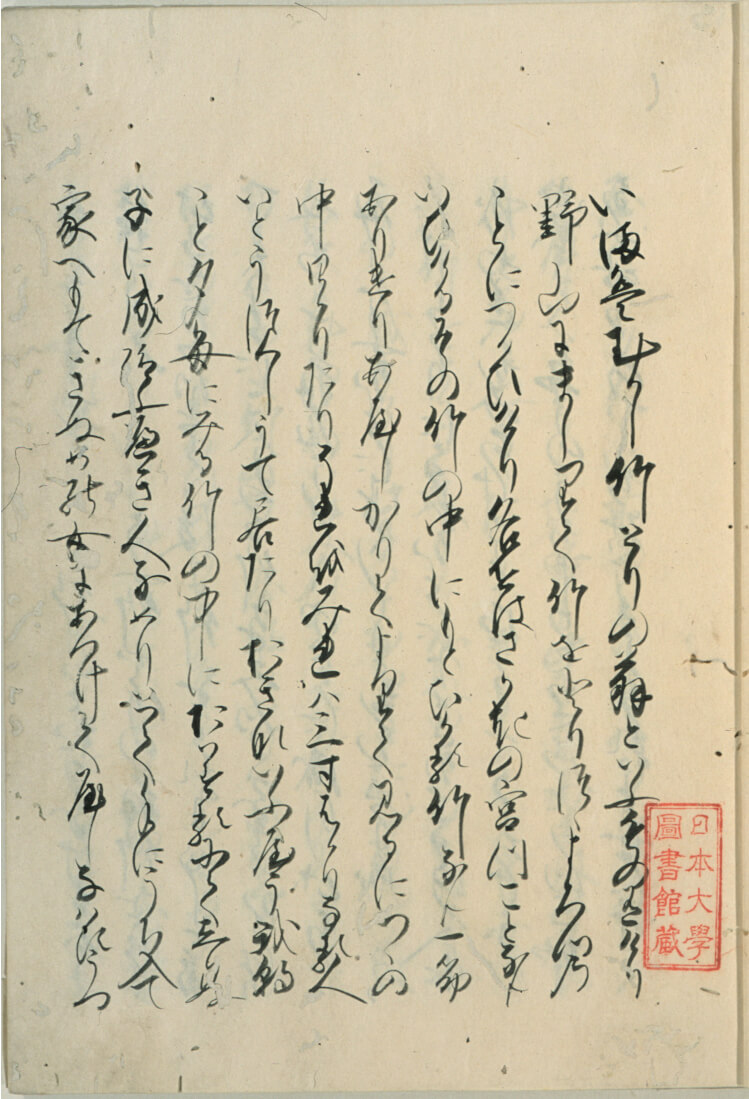

竹取物語 一冊 江戸時代初期写

『竹取物語』は平安時代初期に成立した最古の伝奇的な世界を描いた物語である。「竹取の翁の物語」、「かぐや姫の物語」とも呼ばれる。仮名文字という、当時の新しい表記法で書かれた最初の物語であろう。作者については,男性知識人の手になったものと推定されるが、具体的には明らかでない。この物語には古い写本が少なくて、江戸時代以降は主に古活字本や整版本が流布した。寛文年間(1661‐72)頃の書写か。

日本大学図書館所蔵

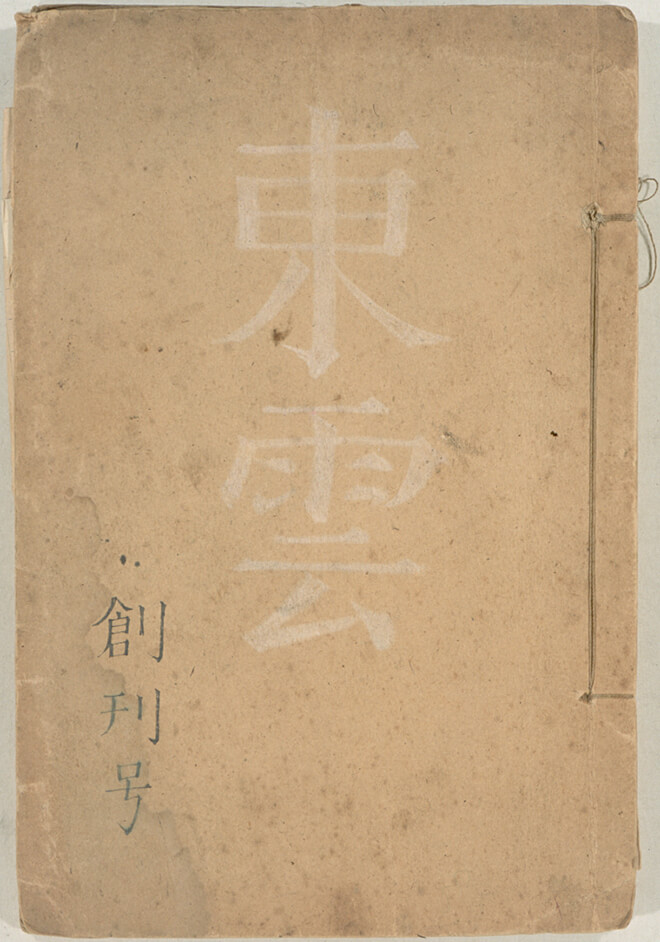

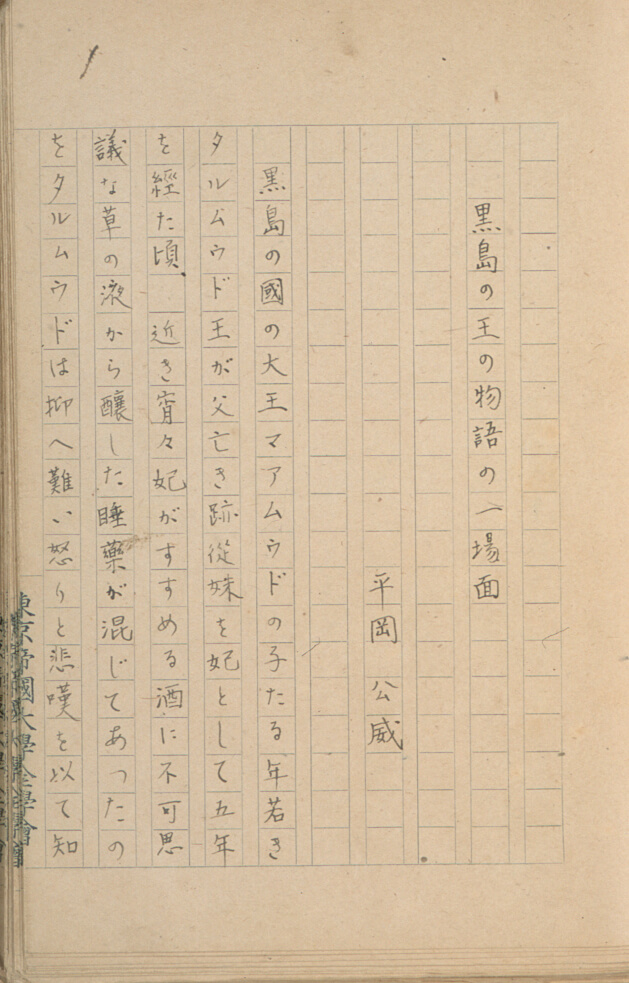

回覧同人雑誌「東雲」創刊号 一冊(昭和二十年)

三島由紀夫(本名・平岡公威)は昭和二十年(1945)二月、二十歳のときに召集を受けるも、本籍地にて軍医に高熱を胸膜炎と誤診され即日帰郷を命ぜられる。この後、五月、大学の勤労動員で神奈川県海軍高座工廠の寮に入った。この徴用時代の六月に平松義郎らと創刊したのが回覧同人雑誌「東雲」である。

創刊号には平岡公威「黒島の王の物語の一場面」を発表。末尾には「千夜一夜物語より」とあるほか「二〇・六・六」という脱稿日が記されている。

創刊号には平岡公威「黒島の王の物語の一場面」を発表。末尾には「千夜一夜物語より」とあるほか「二〇・六・六」という脱稿日が記されている。

商学部分館所蔵

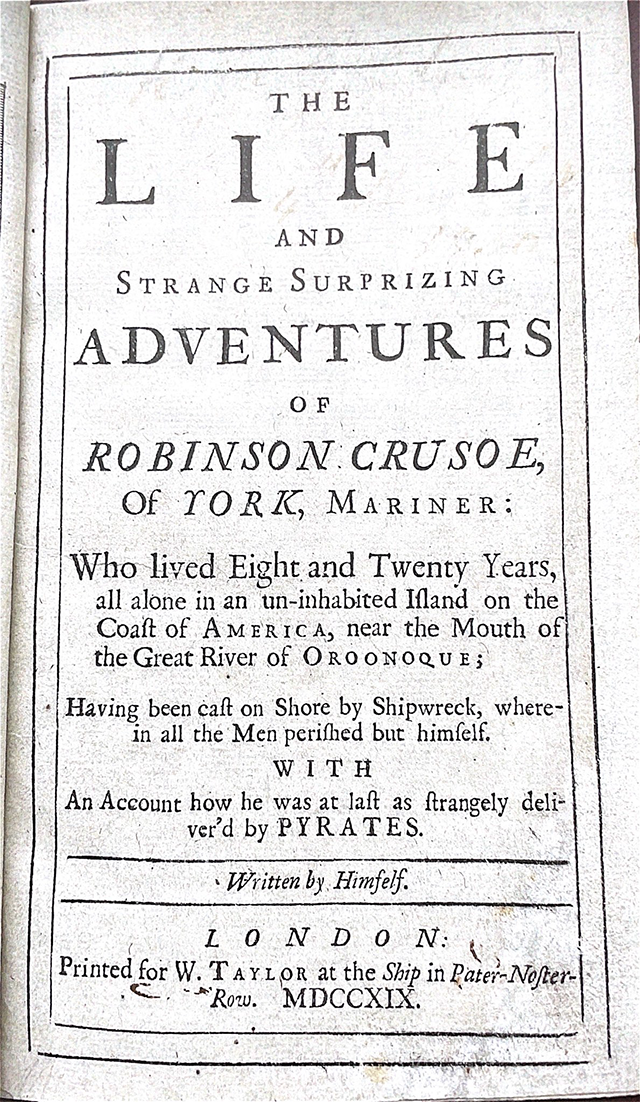

ダニエル・デフォー著『ロビンソン・クルーソーの冒険』(1719)

著者ダニエル・デフォーは、メリヤス卸売商、ブドウ酒・タバコ輸入商、船舶共有者、個人保険業などを営んだ商人だった。本書は、漂流冒険小説として有名だが、小説の中で、簿記の貸借対照表の借方・貸方の形式を用いて、「良い点」「悪い点」を対比する箇所があり、デフォーの会計知識が発揮されていたり、マルクス、エンゲルスなど、後の経済学者たちによって“経済人ロビンソン"についても研究されている。

ダニエル・デフォー[1660ころ~1731]は英国の小説家・ジャーナリスト。週刊誌「レビュー」を主宰、政治評論に活躍。晩年になって、写実小説を開拓。「ロビンソン=クルーソー」は58歳ころに発表した作品。(デジタル大辞泉)

ダニエル・デフォー[1660ころ~1731]は英国の小説家・ジャーナリスト。週刊誌「レビュー」を主宰、政治評論に活躍。晩年になって、写実小説を開拓。「ロビンソン=クルーソー」は58歳ころに発表した作品。(デジタル大辞泉)

国際関係学部分館所蔵

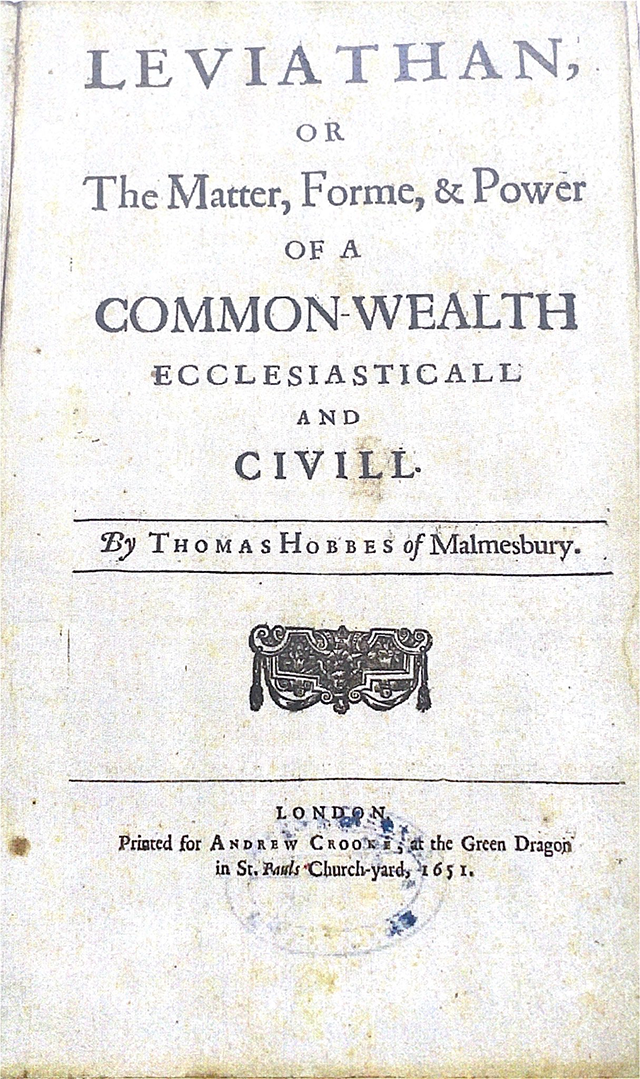

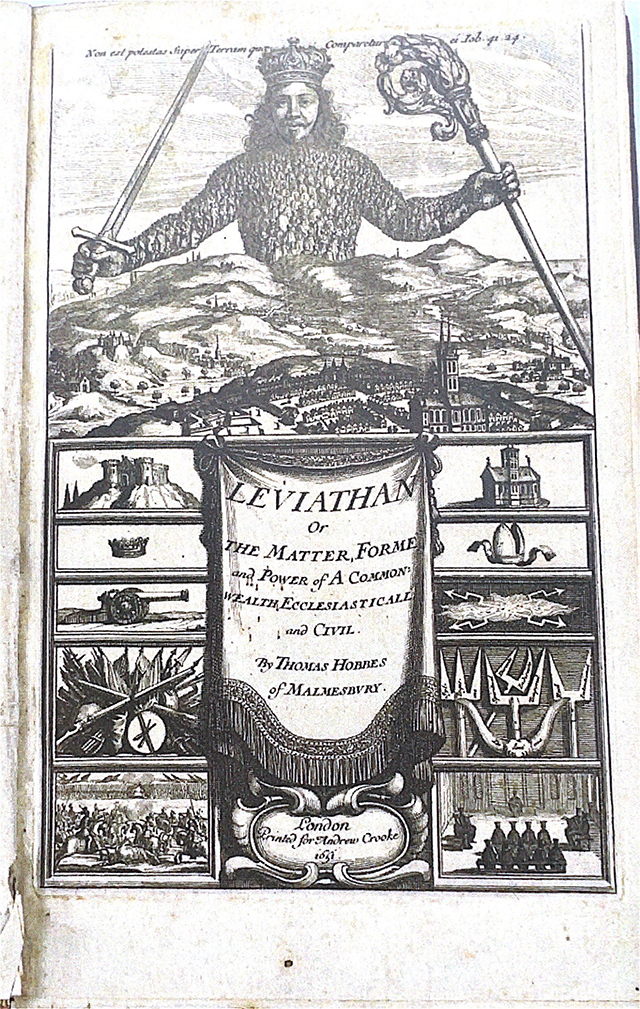

トマス・ホッブズ「リヴァイアサン」(1651)

本書は、イングランドの哲学者トマス・ホッブズが著わした国家に関する政治哲学書である。国家をリヴァイアサン(水中に住む巨大な怪獣)にたとえ、社会契約に国家の起源をもとめつつも、国家主権への絶対服従を説いている。題名は、旧約聖書『ヨブ記』に登場する海の怪物レヴィアタンの名前から取られた。当館の蔵本は、1651年に発行された初版本である。

トマス・ホッブズ[1588~1679]は英国の哲学者・政治思想家。自然主義・唯物論・唯名論の立場に立つ。政治論では、社会の自然状態を「万人の万人に対する戦い」ととらえ、人間は、相互に契約を結んで一つの意志に服従する必要があり、ここに国家と主権が成立するとし、絶対君主制を擁護した。著「リヴァイアサン」「哲学原論」など。(デジタル大辞泉)

トマス・ホッブズ[1588~1679]は英国の哲学者・政治思想家。自然主義・唯物論・唯名論の立場に立つ。政治論では、社会の自然状態を「万人の万人に対する戦い」ととらえ、人間は、相互に契約を結んで一つの意志に服従する必要があり、ここに国家と主権が成立するとし、絶対君主制を擁護した。著「リヴァイアサン」「哲学原論」など。(デジタル大辞泉)

理工学部分館所蔵

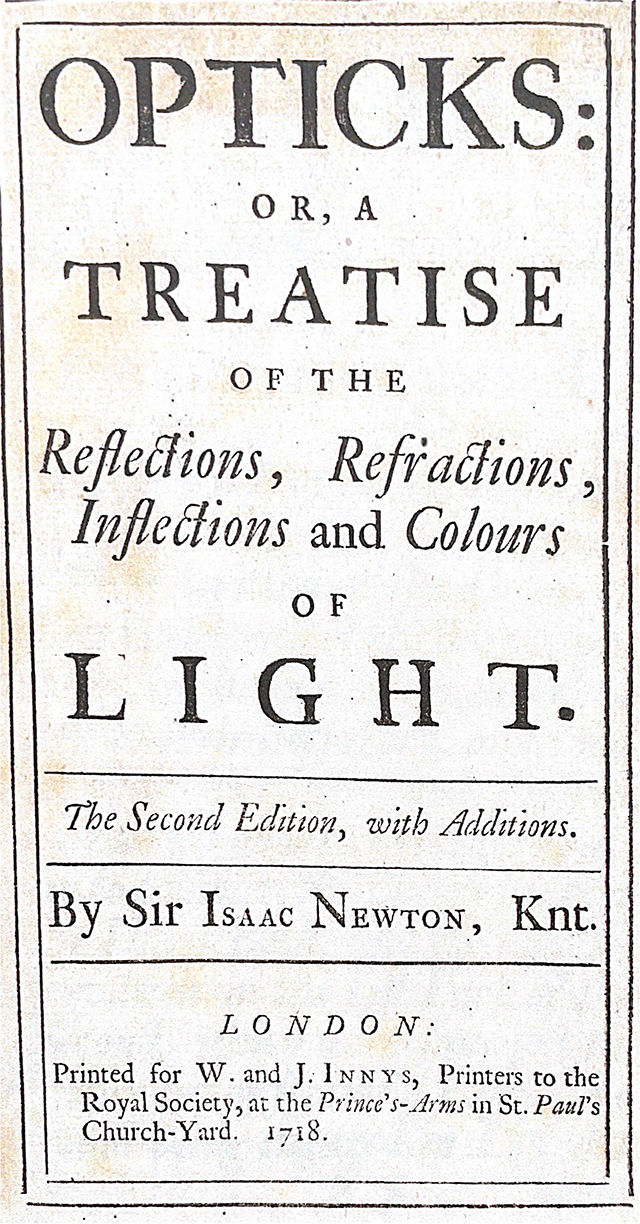

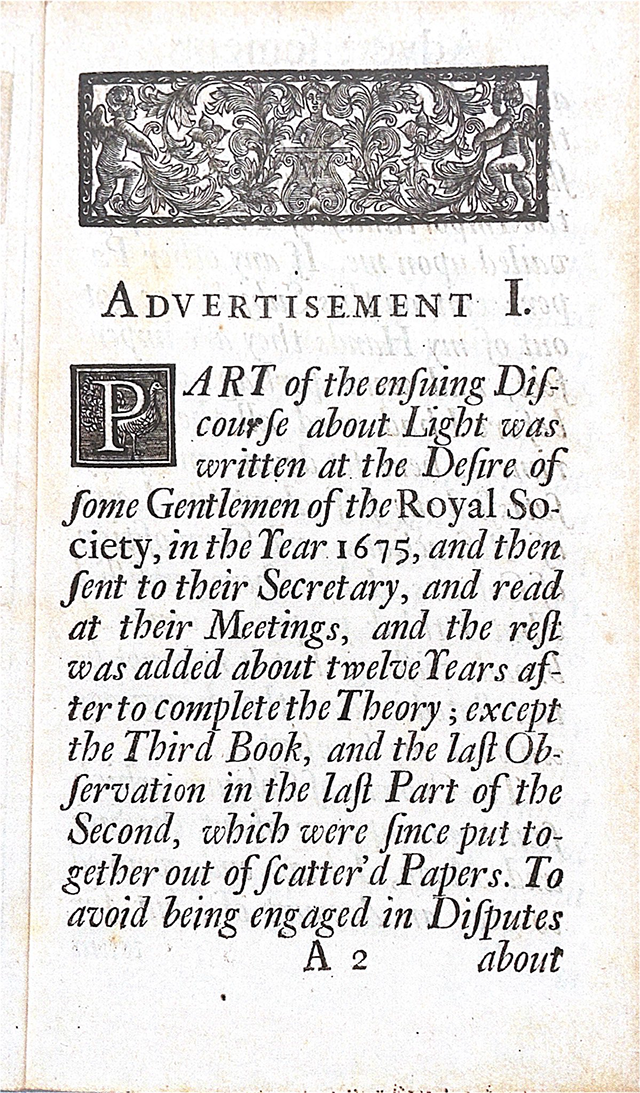

アイザック・ニュートン『光学』第2版(1718年)

『光学』は、英国の物理学者アイザック・ニュートン(1642年~1727年)が自身の光学研究の集大成として1704年に刊行した書物です。ニュートンと言えば、万有引力の法則に基づいて古典力学を体系化した主著『自然哲学の数学的諸原理(通称、プリンキピア)』が有名ですが、光に関する研究でも優れた業績を遺しています。なお、『光学』の中で示された世界観や自然科学研究の方法論は、18世紀のさまざまな知的活動に大きな影響を及ぼしたと言われています。

1660年代、ニュートンはプリズムなどを使った実験で、光と色の関係を明らかにしました。例えば、白色の光は全ての色の光線が適当な割合で混合することによって生じており、分光させた単色の可視光はプリズムを使って再合成させることで白色の光に戻すことができる、ということを実験から確かめたのです。それまで、色は「光と闇のさまざまな割合での混合」によって生じていると考えられていました。ニュートンは「実験」という科学的な手法を巧みに使って、従来の光と色に関する概念を根底から覆したのです。

ただし、ニュートンは「光」=「微粒子」であると考えていたので、「光」=「空間中を振動する波」であると考えていたロバート・フック(1635年~1703年)と対立することになりました。二人は光の正体について激しい論戦を繰り広げたのですが、その過程でニュートンはいろいろな実験に取り組み、1670年代には「光の現象は、発光体から発射される微粒子と、微粒子によって励起されたエーテルの振動によって解釈できる」という結論に至ります。この時に行った実験のひとつが、高等学校の物理の教科書に登場する「ニュートン・リング」です。同実験を通じて、ニュートンは光の中に見られる周期性に気づき、光と物質の相互作用に関する研究を発展させました。そして、最終的にはそれらの成果を大著『光学』として取りまとめたのです。

ニュートン[1642~1727]は英国の物理学者・天文学者・数学者。運動の法則、万有引力の法則の導入、微積分法の発明、光のスペクトル分析などの業績がある。1687年「プリンキピア(自然哲学の数学的原理)」を著して力学体系を建設し、近代科学の範となった。(デジタル大辞泉)

1660年代、ニュートンはプリズムなどを使った実験で、光と色の関係を明らかにしました。例えば、白色の光は全ての色の光線が適当な割合で混合することによって生じており、分光させた単色の可視光はプリズムを使って再合成させることで白色の光に戻すことができる、ということを実験から確かめたのです。それまで、色は「光と闇のさまざまな割合での混合」によって生じていると考えられていました。ニュートンは「実験」という科学的な手法を巧みに使って、従来の光と色に関する概念を根底から覆したのです。

ただし、ニュートンは「光」=「微粒子」であると考えていたので、「光」=「空間中を振動する波」であると考えていたロバート・フック(1635年~1703年)と対立することになりました。二人は光の正体について激しい論戦を繰り広げたのですが、その過程でニュートンはいろいろな実験に取り組み、1670年代には「光の現象は、発光体から発射される微粒子と、微粒子によって励起されたエーテルの振動によって解釈できる」という結論に至ります。この時に行った実験のひとつが、高等学校の物理の教科書に登場する「ニュートン・リング」です。同実験を通じて、ニュートンは光の中に見られる周期性に気づき、光と物質の相互作用に関する研究を発展させました。そして、最終的にはそれらの成果を大著『光学』として取りまとめたのです。

ニュートン[1642~1727]は英国の物理学者・天文学者・数学者。運動の法則、万有引力の法則の導入、微積分法の発明、光のスペクトル分析などの業績がある。1687年「プリンキピア(自然哲学の数学的原理)」を著して力学体系を建設し、近代科学の範となった。(デジタル大辞泉)

理工学部分館所蔵

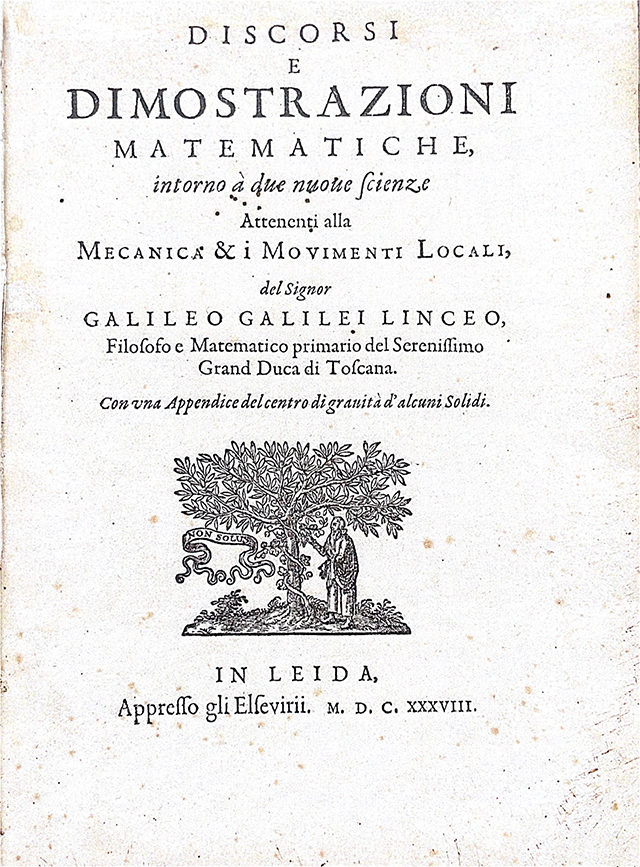

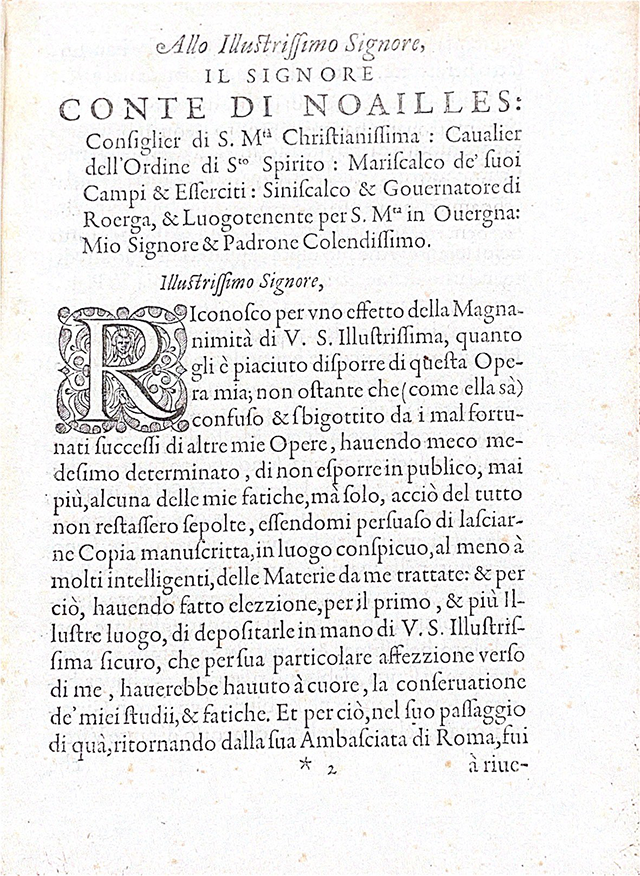

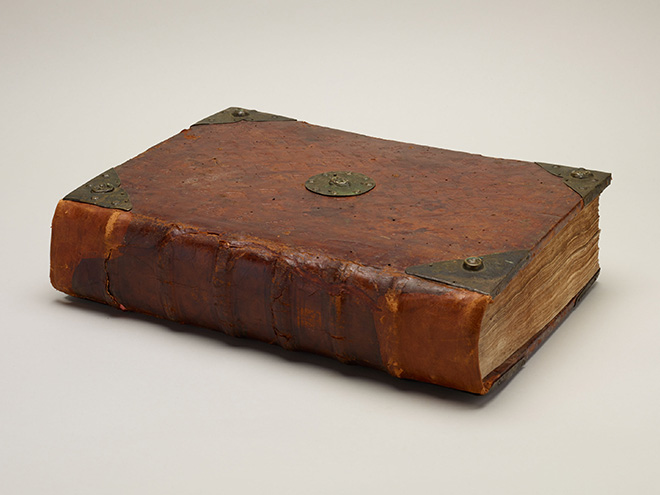

ガリレオ・ガリレイ「機械学と位置運動についての二つの新しい科学に関する論議と数学的証明」

ガリレオといえば宗教裁判にかけられ、地動説を支持したことで有罪判決を受けたことはとても有名な話です。この裁判は1633年に行われ、このときガリレオが発言したと言われているのが『それでも動く』です。日本では『それでも地球は回っている』と訳されて親しまれています。この裁判の後、ガリレオが執筆に取りかかったのが、「動く物の物理学」、「動く物の力学」を論じた、この『機械学と位置運動についての二つの新しい科学に関する論議と数学的証明』(1638年、オランダ)です。

本書は「動く物の物理」を初めて数学的に証明したもので、さまざまな実証実験の観察結果をもとに直線運動、曲線運動、周期運動、慣性力、真空での運動などについて数学的解析を行っています。まさに動力学(どうりきがく)の始めの書と言えます。特に有名なのが、力学の教科書には必ず載っている「落下する物体の運動を、斜面を滑り落ちる物体の運動に置き換えた実証実験」であり、見事な発想の転換で重力による等加速度運動を初めて定量的に示しました。これによってアリストテレス古代ギリシャから続く重い物が速く落ちるという誤認識を打ち破ることができました。

本書の内容は、ベネチア市民として紹介される普通の人であるサグレド、新しい科学者であるサルヴィアチ、そして旧来のアリストテレス哲学に通じた学者であるシムプリチオの3人が4日間にわたって科学談義をしながら、新しい科学を解説していくストーリー仕立てになっています。普通の人のサグレドは果たして話についていけたのでしょうか?サルヴィアチとシムプリチオのサイエンスバトルの結果はいかに?

このように本書は、人類の進歩にとって極めて重要で貴重な書物でありながら、多くの人々にとって分かりやすい対話形式で書かれた興味深い書物でもあります。

サルヴィアチの言葉を借りたガリレオの想いと息づかいが聞こえてくるかもしれません。

ガリレオ[1564~1642]はイタリアの物理学者・天文学者。振り子の等時性、落体の法則などを発見。自作の望遠鏡で天体を観測し、月の凹凸、木星の4個の衛星、太陽黒点などを発見してコペルニクスの地動説を支持し、教会から異端者として幽閉された。著「天文対話」「新科学対話」など。ガリレオ=ガリレイ。(デジタル大辞泉)

本書は「動く物の物理」を初めて数学的に証明したもので、さまざまな実証実験の観察結果をもとに直線運動、曲線運動、周期運動、慣性力、真空での運動などについて数学的解析を行っています。まさに動力学(どうりきがく)の始めの書と言えます。特に有名なのが、力学の教科書には必ず載っている「落下する物体の運動を、斜面を滑り落ちる物体の運動に置き換えた実証実験」であり、見事な発想の転換で重力による等加速度運動を初めて定量的に示しました。これによってアリストテレス古代ギリシャから続く重い物が速く落ちるという誤認識を打ち破ることができました。

本書の内容は、ベネチア市民として紹介される普通の人であるサグレド、新しい科学者であるサルヴィアチ、そして旧来のアリストテレス哲学に通じた学者であるシムプリチオの3人が4日間にわたって科学談義をしながら、新しい科学を解説していくストーリー仕立てになっています。普通の人のサグレドは果たして話についていけたのでしょうか?サルヴィアチとシムプリチオのサイエンスバトルの結果はいかに?

このように本書は、人類の進歩にとって極めて重要で貴重な書物でありながら、多くの人々にとって分かりやすい対話形式で書かれた興味深い書物でもあります。

サルヴィアチの言葉を借りたガリレオの想いと息づかいが聞こえてくるかもしれません。

ガリレオ[1564~1642]はイタリアの物理学者・天文学者。振り子の等時性、落体の法則などを発見。自作の望遠鏡で天体を観測し、月の凹凸、木星の4個の衛星、太陽黒点などを発見してコペルニクスの地動説を支持し、教会から異端者として幽閉された。著「天文対話」「新科学対話」など。ガリレオ=ガリレイ。(デジタル大辞泉)